生物医药企业为何总在库存与需求上“踩坑”?

解析行业数字化转型的痛与机

某生物医药企业的物流专员刚挂掉医院的催单电话——系统显示某款诊断试剂还有30箱库存,实际清点却只剩8箱,订单得延迟4天交付;另一边,销售团队拿着月度需求预测表叹气:上月预测的流感试剂销量比实际少了35%,生产线临时加急增加了16%的成本。这样的“数据错位”,在生物医药行业屡见不鲜。像德赛诊断这样的医疗诊断企业,早期也深陷类似困境:2005年之前客户信用信息零散,应收坏账率一度偏高;2013年更新ERP后,跨部门流程仍靠人工报表对接,销售只能查自己区域的价格,数据安全与流程闭环成了“老大难”。

这些问题的根源,在于传统企业系统的局限性——定制化ERP开发周期长、调整难,无法应对生物医药行业“试剂保质期短、需求波动快”的特点;通用OA系统又解决不了跨部门的业务节点记录与闭环需求。而随着行业发展,数字化转型需求愈发迫切:政策推动供应链高效化,新冠疫情加速线上化办公,像德赛诊断2020年通过钉钉接触轻流,正是看中其灵活搭建非标系统的能力,填补ERP与OA之外的“数据缺口”。

但转型之路布满挑战:很多生物医药企业IT团队只有1-2人,缺乏开发能力;试过企业微信或钉钉,却满足不了试剂批号追溯、客户信用分层等个性化需求。不过行业前景向好的趋势不变——2023年生物医药数字化市场规模同比增长25%,越来越多企业转向无代码平台这样的“敏捷工具”,试图让库存数据“实时准”、需求预测“更精准”,从“数据泥潭”里爬出来,破解库存与需求的双重困局。

用“敏捷工具+数据闭环”破解库存与需求困局

无代码如何成为生物医药企业的转型钥匙

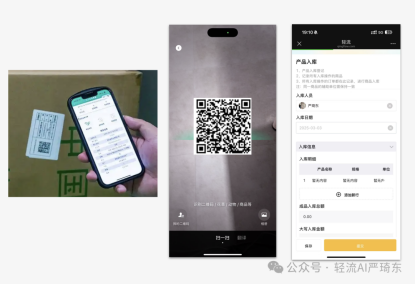

面对IT团队人手有限、个性化需求难满足的转型痛点,无代码数字化工具成了生物医药企业破局的关键——这类工具不用写代码就能搭建系统,刚好匹配企业“快速试错、灵活调整”的需求。像轻流这样的无代码进销存管理平台,就为企业提供了“拿来即用”的模板,比如针对制造业设计的进销存模板,生物医药企业只要替换掉“原料批次”“试剂保质期”这些贴合自身业务的字段,就能快速上线一套管理系统,不用再等几个月的定制开发,也不用依赖专业IT人员。

更重要的是,系统能跟着业务“活”起来——当流感季节需求突增需要调整库存预警阈值,或者新上了一款需要全链路溯源的高端诊断试剂,企业不用找第三方改代码,自己就能在系统里修改流程节点,把“批次管理”“保质期倒计时”“客户信用分层”这些功能加上,让系统始终跟上业务节奏。配合AI算法对历史销售数据、医院订单趋势的分析,销售团队的需求预测不再靠拍脑袋,生产线也不用因为预测偏差临时加急;物流专员查库存时,看到的是扫码入库、出库后的实时数字,再也不会出现“系统显示30箱、实际只剩8箱”的尴尬。

就像德赛诊断用轻流填补了ERP与OA之间的“数据缺口”:原本跨部门靠人工报表对接的价格查询、客户信用审核流程,变成了系统里的自动流转——销售要查某个区域的试剂价格,直接在系统里调;客户信用信息直接关联订单,超过额度自动预警,不仅数据安全有了保障,流程也彻底闭环,应收坏账率跟着降了下来。这种“无代码工具搭系统+AI辅助决策+流程管理优化”的组合,不是推翻传统系统,而是给企业补了一条“数据神经”:库存数据从“滞后错位”变“实时准确”,需求预测从“偏差大”变“更精准”,原本因为库存不足延误的订单少了,因为预测不准增加的成本也省了,企业终于能从“踩坑”的循环里跳出来,把精力放回研发和服务上。

不同工具在功能灵活性、成本投入、上手难度上的差别,看张表就一目了然——里面对比了轻流、传统ERP、专业库存管理软件的核心差异:

| 维度 | 轻流 | 传统ERP | 专业库存管理软件 |

|---|---|---|---|

| 功能灵活性 | 无代码模板,可自行修改流程 | 定制开发周期长,功能固定 | 聚焦库存但难扩展 |

| 成本投入 | 按需订阅,成本可控 | 高定制费+年维护费 | 按模块收费+培训成本 |

| 易用性 | 替换字段即上线,无需IT | 需专业部署,上手慢 | 需学操作逻辑,依赖培训 |

从表中能明显看出,轻流的优势在“快”和“活”——不用等开发,自己就能调,成本也更贴合企业预算。未来企业需要的不是“固定不变”的系统,而是能跟着业务“成长”的工具。AI与无代码的结合,会让系统更懂业务的变化,也让企业不用再为“改系统”头疼——毕竟,能应变的工具,才配得上变化快的生意。

相关文章:

[1]# 除了伙伴云,还有哪些好用的团队协作平台? https://qingflow.com/knowledge/1003

[2]# 企业订单管理库存同步痛点咋解决?掌握方法是关键! https://qingflow.com/knowledge/1220