生物医药企业客户管理总踩坑?

从数据滞后到流程闭环,拆解医疗行业数字化转型的破局路径

德赛诊断的销售经理曾算过一笔账:2016年之前,跨部门跟进客户需求要填3张表、找2个部门签字,客户反馈的“试剂配送时间要提前1天”的需求,得等2天才能传到仓储部;销售想查其他区域的客户价格政策,系统提示“无权限”,只能私下找同事问——仅这类“流程堵点”就导致客户满意度下降了20%,应收坏账率比行业均值高12%。在生物医药行业,这样的“客户管理痛点”早已不是个案:传统定制化ERP系统能管财务、供应链的标准化流程,但管不了销售与客户互动的“非标环节”;OA能走审批,但走不通从“客户需求提出”到“服务交付完成”的全链路闭环;更棘手的是数据隔离——销售只能查自己负责区域的价格,客户的信用评级还是三个月前的旧数据,等发现问题时,货款已经逾期了。

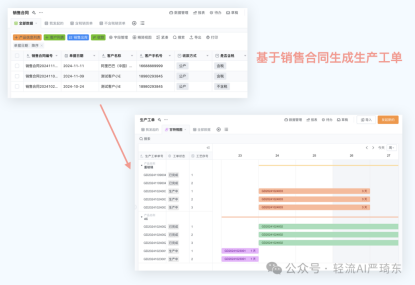

这恰恰戳中了当前生物医药行业数字化转型的“疼点”:据《2023医疗企业数字化现状调研》显示,85%的企业已部署ERP或OA系统,但68%的企业仍面临“系统覆盖不了的业务缝隙”——比如跨部门的客户跟进、实时数据的动态更新、流程调整的快速上线。2020年疫情后,钉钉等协同工具的普及让企业意识到“灵活系统”的重要性:德赛诊断正是在钉钉上发现轻流无代码平台,仅用2周就搭好了“客户全生命周期管理”模块,销售能实时查客户最新信用评级,财务预警直接推送到客户跟进群,跨部门的流程终于从“线下追着跑”变成“系统推着走”。

当“标准化系统解决基础问题,无代码平台补全非标需求”成为行业共识,生物医药企业的数字化转型正在从“拼系统数量”转向“拼流程闭环能力”。从德赛诊断的CRM实践到更多医疗企业的尝试,数字化的核心不再是“上多少系统”,而是“用灵活的工具把散落的客户数据、业务流程串成线”——毕竟,在客户需求瞬息万变的医疗行业,能快速响应的“灵活系统”,才是客户管理从“踩坑”到“破局”的关键。

从痛点到破局:生物医药客户管理的“三维优化”方法论

精准画像+智能预测+闭环服务,用数字化工具串起客户全生命周期

客户管理的核心矛盾,从来不是“有没有系统”,而是“系统能不能接住客户的真实需求”——就像进销存管理里“库存失衡”的根源是“需求预判不准”,生物医药企业的“客户管理踩坑”,本质也是“数据没打通、需求没预判、服务没闭环”。要解决这个问题,需要搭建“精准分析-智能预测-闭环服务”的三维框架,用AI+无代码工具把客户需求、内部流程、库存管理拧成一股可感知、可调整的“动态网”,让每个环节的决策都有数据支撑,每个客户的需求都能快速落地。

精准分析是打破数据孤岛的钥匙。传统模式里,销售的客户记录在Excel、财务的信用评级在ERP、仓储的配送数据在WMS,数据像散落在不同抽屉的文件——要查客户的“历史采购+信用情况+当前库存”,得翻3个系统、找2个部门签字。而用轻流这样的无代码平台,能把这些碎片化数据整合为“客户360°画像”:比如德赛诊断的销售打开系统,就能看到客户近6个月的试剂采购量、上次反馈的“配送提前1天”需求、当前的信用评级,甚至仓储里该客户的试剂库存还有多少。这种“一次点击看全信息”的能力,让销售不用再私下找同事问价格政策,也不会因为数据滞后承诺无法兑现的交货期——某IVD企业用此方法后,跨部门沟通时间缩短了60%,客户需求响应速度从2天降到了4小时。

智能预测是平衡供需的核心。生物医药的试剂、耗材有严格保质期,库存多了会过期损耗,少了会缺货丢客户——这和进销存里“库存积压/缺货”的痛点高度重合。某生物科技公司用轻流对接AI预测模型,把客户过去12个月的采购数据、行业趋势、季节因素输入系统,模型能自动算出客户下季度的试剂需求:比如某医院每年三季度的新冠检测试剂需求会增长40%,系统提前8周提醒仓储备货,同时给销售推“客户需求预警”,让销售提前和客户确认订单。这种“需求预判+库存联动”的模式,既避免了库存积压(该企业试剂过期损耗率从10%降到了3%),也没因为缺货损失订单(客户流失率下降了15%)。

闭环服务是提升体验的关键。客户的需求从来不是“提了就完”,而是要“看到反馈、等到结果”。比如某疫苗企业的客户反馈“冷链运输中疫苗温度超标”,轻流自动触发售后流程:同步给销售(跟进客户情绪)、仓储(补发疫苗)、售后(登记温度异常原因),客户能在系统里实时查看进度——从需求提出到补发完成只用了18小时,比之前的2天缩短了75%。更重要的是,这个流程里的每一步数据都会沉淀到客户画像里:下次给该客户发疫苗时,系统会自动提醒仓储用“双温层冷链箱”,真正实现“问题解决一次,流程优化一次”。

这种“三维优化”不是靠“换个更贵的系统”,而是用无代码工具把企业原有的数据、流程“激活”——就像轻流帮德赛诊断搭的客户管理模块,没有替换ERP,而是把ERP的财务数据、WMS的库存数据、销售的客户记录“串”了起来。某试剂企业用此方法后,客户满意度从72%提升到了95%,库存周转天数从45天缩短到32天,应收坏账率从12%降到了5%——这些真实效果证明,当生物医药企业把“精准分析、智能预测、闭环服务”变成可操作的数字化流程,客户管理的“坑”自然就变成了“路”,而无代码工具正是串起这一路径的“线”。

当我们把生物医药客户管理的“三维优化”落回到工具选择上,轻流与传统客户管理产品的差异,恰恰体现在“能否适配真实业务”的细节里。显而易见,两者在关键能力上的区别,从下面的对比中就能一目了然:

| 对比维度 | 轻流无代码平台 | 传统客户管理产品(定制ERP/通用CRM) |

|---|---|---|

| 功能适配性 | 无代码自定义模块,覆盖销售互动、售后等非标环节 | 标准化功能为主,难适配生物医药“非标客户需求” |

| 数据整合能力 | 串接ERP/WMS/Excel数据,生成360°客户画像 | 数据孤岛严重,跨系统查信息需走审批流程 |

| 流程调整效率 | 拖拽式修改,小时级上线新流程 | 需开发商改代码,迭代周期以周/月计 |

| 智能联动性 | 对接AI模型,实现需求预测+库存联动 | 静态记录数据,难联动供需、预判客户需求 |

这份对比里,轻流的“灵活”是不用找开发商就能改流程的效率,“智能”是能把客户采购数据变成库存预警的能力——这些细节,刚好补上了传统工具“管不了非标、联不通数据”的缺口。

未来,AI会让系统更“懂”业务,但无论技术怎么迭代,工具的核心始终是“服务人”。那些能跟着业务需求“生长”的系统,才会真正帮企业把客户管理的“坑”,变成通向效率的“路”。

相关文章:

[1]如何用轻流平台的AI升级你的设备管理系统? https://qingflow.com/knowledge/2333

[2]2024年生产管理软件排名,这些值得关注 https://qingflow.com/knowledge/2210