生产计划乱、设备老停机、库存堆成山?制造企业的这些痛点有解了

闪替电科的真实困惑与顾问的应对思路

客户(上海闪替电科曹总):“最近真是愁死了!上周订单里的成套防雷配件,生产计划没算清物料用量,多做了20套,积压在仓库占了8万资金;车间那台核心焊接设备没及时维护,突然停机3天,耽误了两个客户的货,赔了小十万;还有物料编码,昨天又输错一个,找货翻了3小时Excel,工人都等着开工!”

顾问:“曹总,我特别理解——制造业里‘计划不准、设备掉链、库存混乱’这三件事,每一件都像扎在利润上的刺。我前两个月接触过一家做电子元件的企业,他们也遇到过类似的成套产品计划问题,当时多生产了15套,库存堆了半个月,后来调整了数据处理方式才好点。”

客户:“哎,之前用的ERP说能自动算计划,结果根本贴合不了咱们的成套业务!明明订单是‘一套配件含5种物料’,系统偏要拆成单个物料算,反而更乱!”

顾问:“您说的这点太关键了——很多传统系统是‘固定逻辑套业务’,没法应对咱们这种‘成套拆分’的特殊需求。那家电元件企业后来是把订单拆成‘化零(确认物料种类)+分拣(算需求缺口)’两步,先理清每单要什么,再算缺多少,虽然初期要调整流程,但准确率提了30%。对了,您刚才说的物料编码,是不是人工记不住对应关系?”

客户:“可不是嘛!一个BOM单有十几个物料,编码全靠人脑记,上次把‘防雷模块A’输成‘防雷模块B’,导致仓库发错货,客户投诉到总部!”

顾问:“编码这事其实不用人工记——可以用数据关联的方式,选好物料大类、二级分类,自动生成编码,我之前见过类似的方案,能把编码错误率降到1%以下。至于生产计划和设备维护,我有个思路:比如给计划加个‘校验关卡’,没完成化零分拣就不让排产;设备维护设自动提醒,根据运行时长推检修任务。不过具体怎么落地,得先摸清楚咱们的核心流程是不是有遗漏。”

曹总的困惑不是制造企业的“个案痛点”,而是藏在利润表褶皱里的“隐形耗损”——那些没算清的物料用量、没及时维护的设备、没打通的数据,像慢慢渗血的伤口,把本应装进钱包的利润一点点漏掉。

生产计划的偏差从来不是“多做几套”那么简单:闪替电科多生产的20套防雷配件占了8万资金,某电子元件企业之前多排的15套库存堆了半个月,这些定制化的成套产品没法转卖,等于把资金“冻”在仓库里——本来能用来买新设备、招技术工人的钱,全变成了占着仓储空间的“死物”。更要命的是连锁反应:当销售部门拿着滞后3天的库存数据跟客户拍胸脯“下周发货”,等生产时才发现原材料缺了一种,要么临时加急采购抬高原材料成本,要么延期赔违约金,客户的信任度跟着订单一起流失,后续再想拉回订单,得花十倍的精力。

设备维护的漏洞像埋在车间里的“定时引信”:核心焊接设备停机3天赔了小十万,可我见过更狠的——一家做精密仪器的企业,因为某台进口设备没定期校准,突然在生产关键部件时罢工,不仅耽误了两个大客户的订单,还要支付三倍的加急维修费用,更惨的是客户直接把下一季度的订单转给了竞争对手,“靠谱”两个字的损失,比真金白银的赔款更难补。很多企业总觉得“等坏了再修”能省维护费,可实际上,临时抢修的成本+订单损失+客户信任流失,比定期维护贵出三倍都不止。

库存混乱的麻烦藏在“指尖的误差里”:物料编码输错找货3小时,工人拿着扳手等物料,这段时间的人工成本、设备闲置成本,比找货本身更贵;采购部门因为看不到销售订单的实时数据,重复采购了一批已经积压的电阻,这些电阻占了半个仓库,本来能用来研发新配件的钱,全变成了用不上的“库存垃圾”。更关键的是,当各部门的数据像“装在不同盒子里的拼图”,企业做决策就像闭着眼摸大象——明明销售订单在减少,采购还在大量进货;明明仓库里堆着100个防雷模块A,生产部门却因为看不到数据,又让采购买了50个,最后库存堆成山,资金转不动,想转型做高附加值产品都没本钱。

这些痛点从来不是“企业不会管理”,而是“工具没贴紧业务”“成本没算到深处”——很多企业用着昂贵的ERP,却因为系统拆分成单个物料算成套订单,反而越算越乱;很多企业买了设备管理软件,却因为没跟生产计划打通,提醒消息躺在电脑里没人看。真正的损耗,从来不是某一个环节的错,而是“工具-流程-人”没拧成一股绳,把本该流畅的生产链条,变成了处处卡壳的“肠梗阻”。

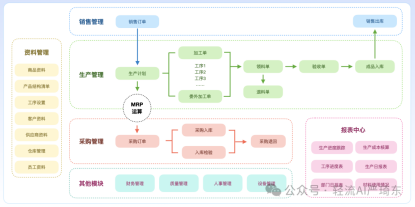

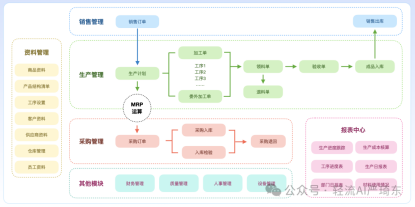

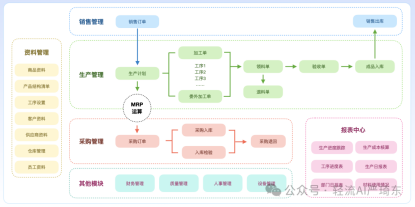

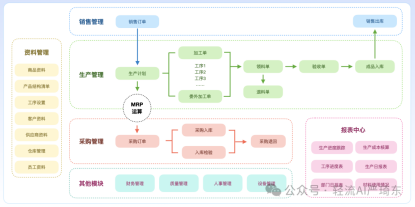

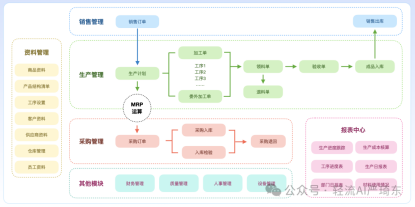

当我们回头看这些卡在生产链条里的问题,其实早藏在企业选择管理工具时的权衡里——传统ERP和专业设备管理软件各有各的局限,恰恰是这些局限让“工具适配业务”变成了纸上谈兵。我们不妨把三类工具放在生产场景里掰碎了比,就能看清问题的根源:

| 工具类型 | 功能表现 | 成本结构 | 扩展性情况 |

|---|---|---|---|

| 传统ERP软件 | 大而不精,定制环节复杂,难贴合成套订单、定制物料等具体生产需求 | 高额购买费+年度维护费+专业人员培训成本 | 集成门槛高,数据难与生产、库存系统实时联动 |

| 专业设备管理软件 | 专而不全,仅覆盖设备维护流程,无法联动生产计划、库存数据 | 单项购买成本低,但后续升级、跨系统联动费用高 | 仅能对接设备相关系统,难以融入整体生产链条 |

| 轻流 | 覆盖生产计划、排产、库存、设备全环节,支持AI智能(如合同风险识别、库存预警) | 无代码拖拽搭建,模板复用节省开发时间,无需额外培训 | 可与现有ERP、MES等系统打通,数据实时同步 |

传统ERP总想着用一套标准化框架套住所有企业,可生产里的每一笔成套订单都有自己的物料逻辑——就像前面电子元件企业的15套库存,系统把成套产品拆成单个物料统计,反而让库存数据滞后3天,导致销售拍胸脯后找不到原材料;专业设备管理软件的“专注”更像一把双刃剑,它能精准提醒设备校准时间,可如果没法把这个提醒推送到生产计划部门,最后还是避免不了进口设备罢工、订单流失的悲剧。轻流的不一样,在于它把“系统适配企业”改成了“企业定义系统”——生产计划调整时,库存数据能自动更新;设备需要维护时,提醒直接弹到生产负责人桌面;甚至合同里的法律风险,AI能在上传瞬间标出,不用再让法务翻遍文档。这种“跟着业务变”的灵活性,恰恰是传统工具最缺的——当工具不再是绑住业务的绳子,而是托着业务跑的轮子,那些卡在生产链条里的“肠梗阻”,自然就通了。

当企业真正把轻流嵌入生产链条,那些曾经拧巴的“卡壳点”会慢慢变成“顺接点”——生产规划不再是“从零搭积木”,轻流现成的制造业模板像一套“预装好的骨架”,企业把自己的物料编码、订单逻辑填进去,比如把“成套电子元件”设为独立库存单元,不用再拆成电阻、电容逐个统计,两三天就能上线用;等业务要加定制化生产线,不用等IT部门排期,自己拽拽模块、改改流程节点,当天就能把新计划接进系统,市场变快时,企业不用再“等系统跟上”,反而能带着系统跑。

设备维护也跳出了“单独提醒”的圈子,轻流把车间里的MES数据、设备传感器信号接进来——机床运行时长超过阈值、轴承温度异常,这些信号直接连到生产排产表:如果某台进口设备明天要校准,系统自动把原本排给它的订单调去其他机床,不用生产经理抱着设备台账核对,也不会因为突然停机导致订单“卡”在车间里,设备利用率往上提的同时,隐性成本悄悄往下掉。

库存管理的“笨问题”,轻流用“笨办法”解决得透亮——仓库员工拿手机扫一下物料条码,系统立刻把实际数量和系统记录对齐,差几盒、少几件当场就能看见,盘完点直接提交,报告自动生成,不用再把Excel表格来回传;比如前面那家电元件企业,要是用轻流,销售问“有没有15套成套库存”,系统立刻显示“12套现成、3套在组装”,不会再出现“拍胸脯后找不到货”的尴尬。

至于AI,轻流没把它做成“空中楼阁”——把客户的订单记录、售后反馈、库存情况揉成一张“全景图”:客户买过10套设备,系统会提醒销售“该联系保养了”;客户问过定制化需求,系统把他的历史偏好、采购频率整理出来,销售不用翻一堆文档,直接拿着这些信息去谈,效率上去了,客户也觉得“你们懂我的需求”。

轻流的妙处,在于它不是“替换”传统工具,而是把生产、设备、库存、客户拧成一根“活的链条”——生产计划动,库存数据跟着动;设备状态变,排产计划跟着变;客户需求改,销售策略跟着改。这种“业务走在哪,系统跟到哪”的灵活,恰恰是传统工具最缺的——当系统不再是“绑住业务的绳子”,而是“托着业务跑的轮子”,生产里的那些“堵点”,自然就通了。

让系统跟着业务跑,制造企业的效率密码藏在“适配”里

当生产计划能在半天内接进新的定制化生产线、设备维护提醒直接联动排产表调整订单、库存数据扫一眼条码就能实时对齐,这些曾经让制造企业头疼的“卡壳点”,在轻流的整合下都成了“顺接点”——不是系统要求企业改变流程,而是系统跟着企业的业务逻辑“生长”。就像闪替电科曹总发愁的“成套物料算不清”“设备停机赔订单”“库存编码输错找货3小时”,轻流用最实在的方式把这些痛点拆解:生产规划不用“从零搭积木”,现成的制造业模板像“预装好的骨架”,企业把自己的物料编码、订单逻辑填进去,两三天就能上线;设备维护不再是“单独提醒”,车间的MES数据、传感器信号直接连到排产表,进口设备要校准的当天,系统自动把订单调去其他机床,不用生产经理抱着台账核对;库存管理不用翻Excel,仓库员工扫一下条码,实际数量和系统记录当场对齐,销售问“有没有15套成套库存”,系统立刻显示“12套现成、3套在组装”——这些不是什么“高大上的黑科技”,而是把企业的真实需求变成了系统的具体功能,让每一步流程都踩在“解决问题”的点上。

对制造企业来说,“效率”从来不是“做更快”,而是“少犯错、不返工、能应变”。轻流的价值,恰恰在于它把“系统适配企业”变成了现实:市场变快时,企业不用再“等系统跟上”,反而能拽拽模块、改改流程节点,当天就把新计划接进系统;业务要加定制化生产线,不用等IT部门排期,自己就能调整——这种“业务走在哪,系统跟到哪”的灵活,让企业从“被系统绑住”变成了“带着系统跑”。当生产计划的准确率提了30%、设备利用率往上走了15%、库存积压的资金少了8万,这些实实在在的变化,就是企业竞争力的底气。

其实,很多制造企业的数字化转型,缺的从来不是“先进的系统”,而是“适配自己的系统”。传统ERP用标准化框架套所有企业,结果让成套订单的物料逻辑越算越乱;专业设备管理软件只盯着设备,却没法联动生产计划——轻流的不一样,在于它把“企业定义系统”放在了第一位。就像前面那家电元件企业,用轻流把成套产品设为独立库存单元,不用拆成电阻电容逐个统计,库存数据滞后的问题立刻解决;闪替电科要是用轻流,物料编码输错的麻烦会变成“扫码自动匹配”,找货的3小时能变成工人开工的3小时。这种“把系统变成自己的”能力,才是数字化转型最该有的样子。

我总觉得,好的数字化工具从来不是“替代者”,而是“陪伴者”。轻流把生产、设备、库存、客户拧成的“活链条”,本质上是给了企业一把“自己搭系统”的钥匙——未来AI会更智能,系统会更贴合,但核心永远是企业自己的业务逻辑。就像车间里的机床要跟着订单转,系统也要跟着企业的成长转:今天企业要做定制化生产线,系统能当天调整;明天企业要拓展新客户,系统能立刻整合客户的历史偏好——这种“共生”的关系,才是数字化转型的核心。当系统不再是“绑住业务的绳子”,而是“托着业务跑的轮子”,制造企业会发现,那些曾经渗血的利润痛点,早就变成了提效的增长点。而这一切的起点,不过是企业愿意试试“让系统跟着自己走”——毕竟,真正能让企业跑赢市场的,从来不是某一个工具,而是工具背后,企业对自己业务的清醒认知,和随时能调整的应变能力。

未来的系统会更聪明,但最聪明的系统,永远是“懂企业的系统”。轻流给企业的,不是一个固定的工具,而是一种“适配自己的能力”——当企业用这种能力把生产链条理顺,数字化转型就不再是“赶潮流”,而是“做自己”。这,或许就是制造企业最该有的“效率密码”。

相关文章:

[1]像简道云一样强大的工作流管理系统 https://qingflow.com/knowledge/1581

[2]像简道云一样灵活的业务系统定制平台 https://qingflow.com/knowledge/1536