生物医药企业客户管理总踩坑?这些痛点正在拖慢你的增长

从数据分散到响应滞后,数字化转型是破局关键

周五的销售复盘会上,某生物医药企业的大区经理拍着桌子叹气:“上周跟进的肿瘤医院客户问起某批次靶向药的配送记录,我翻了CRM、Excel台账、售后系统整整半小时才找到,等回复时客户已经说要考虑竞品的‘实时查单’服务。”另一边,客服部的接线员也在揉着发酸的肩膀:“今天有个经销商问某款疫苗的售后政策,我查不到之前的沟通记录,只能让客户等了40分钟,挂电话时他说‘你们的服务效率比去年还慢’。”这样的场景,正在成为生物医药行业客户管理的“日常痛点”——数据像散落在抽屉里的拼图,想要拼出完整的客户画像得“翻箱倒柜”;面对客户需求,响应速度永远慢半拍,眼睁睁看着订单流失。

生物医药行业的竞争早已从“产品创新”延伸到“服务效率”:医院要实时查药品库存,经销商要快速了解售后政策,终端患者要及时获取用药指导——这些需求都在倒逼企业“用更快的速度响应客户”。但传统客户管理模式的弊端却像“绊脚石”:要么用固定功能的CRM系统,没法适配生物医药的“个性化客户需求”(比如不同医院的试剂配送周期、不同经销商的回款政策);要么数据分散在多个平台,想整合就得靠人工导出、核对,耗时耗力。某行业报告显示,近55%的生物医药企业因“客户数据孤岛”导致客户响应时间延长30%,而因响应慢流失的客户占比高达22%。

当“以客户为中心”不再是口号,而是生存底线,像三变科技那样的数字化转型经验就有了借鉴意义——这家变压器行业的头部企业,用轻流无代码平台搭建了客户管理等多场景应用,把分散的数据整合到一个系统里,快速响应不同客户的需求。对于生物医药企业来说,这样的思路同样适用:不需要复杂的代码开发,用无代码工具就能快速搭建“贴合自身需求”的客户管理系统,把客户的基本信息、历史订单、售后记录“串成一条线”,让销售、客服能在1分钟内找到所需数据,用“秒级响应”留住客户。毕竟,在客户耐心越来越有限的今天,“快一步”就是“赢一步”。

从流程拆解到系统赋能,用“精准匹配”破解客户管理困局

以客户全生命周期为核心,构建数字化管理闭环

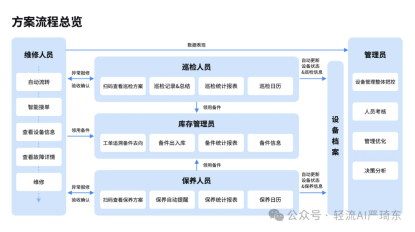

当生物医药企业将客户管理拆解为“数据沉淀-需求触达-价值深化”三大核心环节时,数字化系统的价值便从“工具”升级为“神经中枢”——它不仅能将分散在CRM、售后台账、库存系统中的客户信息编织成一张可动态更新的“数据网”,更能通过算法预判需求、用流程串联服务,将“被动找数据”转化为“主动给方案”。比如某头部生物医药企业借助无代码客户管理系统,将销售、客服、供应链部门的客户数据整合后,当经销商询问某款疫苗的售后政策,系统能快速调取历史沟通记录与最新政策文档,响应时间从40分钟压缩至1分钟内;而针对冷链运输这一直接影响药品质量的关键环节,企业借鉴生产流程监控软件“实时数据对比”的逻辑,将冷链设备的温度、位置数据与客户订单绑定,一旦设备出现异常,系统会立即向运维人员推送预警,并同步告知客户应对方案,避免因设备故障导致药品失效、客户信任流失——这种“数据联动+实时响应”的模式,正如丰田通过数字化安全管理软件将全员纳入安全体系、从根源消除事故隐患,本质上都是用系统将“碎片问题”转化为“闭环解决”。

对于生物医药企业而言,客户管理的难点从不是“做服务”,而是“精准做服务”——当系统能准确识别医院客户的“实时查单”需求、经销商的“政策查询”需求、患者的“用药指导”需求,并匹配对应的数字化工具(比如整合数据的客户中台、监控设备的物联网系统),客户管理便从“靠人记”转向“靠系统算”。某肿瘤医院客户曾因查询靶向药配送记录耗时太久差点转投竞品,如今通过企业的数字化系统,只需输入订单号就能实时查看配送轨迹、批次信息与售后联系人;而针对长期合作的经销商,系统会根据其历史订单数据预判库存需求,提前推送“补货提醒”与“优惠政策”,将“被动跟进”变为“主动赋能”。这种从“解决问题”到“预判问题”的转变,恰恰是数字化系统对客户管理的深层改造——它让企业的服务能力,始终跑在客户需求的前面。

当数据不再是散落在各个平台的“信息孤岛”,当响应不再因流程割裂而“慢半拍”,生物医药企业的客户管理便从“救火式”转向“预防式”。而这,正是数字化转型赋予企业的增长底气——在客户需求愈发多元、竞争愈发激烈的市场中,能精准命中需求靶心的服务,才是最有说服力的“客户粘合剂”。

轻流对比其他商业智能软件,优势到底在哪里?

从功能、成本到定制化的多维拆解

当生物医药企业通过数字化系统实现客户管理从“救火式”到“预防式”的转变,选择一款适配自身需求的商业智能软件就成了关键——毕竟工具的适配性,直接决定了转型效率的高低。想要快速看清轻流与其他同类软件(如帆软)在核心维度的差异,一张表格就能一目了然:

| 核心维度 | 轻流优势 | 其他同类软件特点 |

|---|---|---|

| 功能侧重 | 无代码+业务流程自动化 | 专业数据分析与报表展示 |

| 成本模式 | 灵活定价,按需求规模收费 | 价格偏高,定制实施成本高 |

| 定制化能力 | 快速适配个性化业务场景 | 定制周期长,成本投入大 |

从表格不难看出,轻流的优势恰恰踩中了企业“想快、想省、想贴合”的核心需求——无需复杂代码就能搭系统,成本跟着需求走,还能快速响应个性化业务场景。

回头看,商业智能软件的未来,一定是更贴近企业实际业务、更懂用户需求的。当AI技术不断融入无代码系统,当工具从“通用模板”走向“定制适配”,企业的数字化转型也会从“勉强适应”变成“如虎添翼”。而这种“让技术服务于业务本身”的思路,或许才是工具真正赋能增长的本质。

相关文章:

[1]与帆软竞争的商业智能软件有哪些? https://qingflow.com/knowledge/2694

[2]2024生产管理软件口碑排名 https://qingflow.com/knowledge/1784