生物医药企业客户管理总踩坑?这些痛点正在拖慢你的增长

解析传统模式局限与数字化转型迫切性

德赛诊断的销售经理曾算过一笔账:早年间客户信用数据散在Excel、ERP和业务员笔记里,查一次客户历史回款记录要翻3个系统,等确认完“能不能发货”,客户已经转单给了竞品——这样的“响应慢”,曾让公司应收坏账率比行业平均高15%。而这,只是生物医药企业客户管理的“常规痛点”:销售想跟进客户,得在ERP里找订单、Excel里查跟进记录、钉钉里问售后进展,数据像“碎片”一样散在各处;跨部门协作时,客户需求的关键节点没法实时同步,明明是“要给客户送试剂样本”的简单需求,却因为“没走系统流程”拖了3天,最后客户丢了。

这样的低效,和生物医药行业的高速增长形成了鲜明反差。根据《2023年中国生物医药产业发展蓝皮书》,国内生物医药市场规模已突破4.2万亿元,年复合增长率达16%,但超70%的企业仍在用“传统系统+人工补位”的方式管理客户——数据分散导致“客户画像模糊”,比如某药企销售不知道客户上个月刚买过同类试剂,重复推荐导致客户反感;响应慢导致“机会流失”,比如客户凌晨问“试剂到货时间”,销售得等第二天上班查系统,等回复时客户已经找了别家;跨部门协作难导致“流程断点”,比如售后反馈的“客户试剂损耗问题”,销售半个月后才知道,错过了解决时机。

更关键的是,当企业想“向管理要利润”时,传统系统的“刚性”成了阻碍:ERP负责标准化财务流程,OA管审批,但客户跟进的“非标需求”(比如按地区隔离销售价格、记录客户反馈的个性化试剂需求),要么得花几十万定制,要么只能靠人工凑——就像德赛诊断2016年遇到的困境:业务要“闭环”,但ERP和OA之外的“客户数据整合”“跨部门节点驱动”,没有系统能解决。

这时候,数字化转型的迫切性就显出来了。生物医药行业的增长,早已从“拼产品”转向“拼服务效率”——客户需要的是“半小时内回复到货时间”“能精准推荐适配试剂”的响应速度,而传统系统根本跟不上。就像德赛诊断后来用轻流搭的CRM,把客户信用、销售跟进、售后反馈全整合到一个系统里,销售不用再“翻三台电脑”,客户需求的每个节点都能实时驱动业务前进,响应时间快了40%,坏账率也降回了行业最低水平。

对于生物医药企业来说,客户管理的痛点从来不是“有没有系统”,而是“系统能不能解决真问题”。当数据分散、响应慢、跨部门协作难这些问题,正在吃掉你的客户和利润时,数字化转型早已不是“选择题”——找到一个能灵活整合数据、快速扩展功能、让业务部门自己搭建需求的工具,才是守住客户增长的关键。

用“数据-流程-智能”组合拳,破解客户管理困局

当数据分散、响应慢、跨部门协作难的问题,本质上指向“数据没聚通、流程没转活、智能没用到”三个核心矛盾,生物医药企业需要的不是“另一个系统”,而是“能把数据串起来、让流程动起来、用智能提效率”的组合解决方案——AI+无代码数字化工具+管理优化,恰好击中这些矛盾的要害。从“数据打通”到“流程驱动”再到“智能优化”,这套逻辑既是拆解客户管理难题的分析框架,也是落地解决方案的关键路径,而零代码配置与多系统集成,正是让这套逻辑跑通的核心支撑。

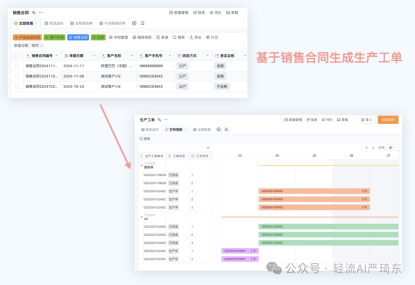

零代码工具的价值,在于让业务部门从“系统的使用者”变成“系统的搭建者”。无需IT部门介入,销售团队可以通过拖拽组件快速配置客户跟进流程——从客户首次接触的信息录入,到订单成交后的售后反馈,每个节点都能根据实际需求调整字段和权限:销售能加“客户用药场景”字段,关联仓库的试剂库存数据;售后能自定义“试剂损耗类型”选项,直接同步到生产部门——不用等IT排期,业务需求变了,系统就能跟着变。就像德赛诊断用轻流搭建的CRM系统,销售自己添加“客户信用等级”字段,直接关联ERP的回款数据,查“能不能给客户发货”再也不用翻三个系统,响应时间比之前快了一半。

多系统集成则解决了“数据散在各处”的痛点。通过工具的连接器模块,把ERP的财务数据、OA的审批流程、售后系统的反馈记录全同步到同一个平台,客户的订单金额、回款状态、试剂损耗情况甚至历史投诉,都能在一个界面里一站式查看。比如某药企之前销售要了解客户完整情况,得登ERP找订单、翻Excel查跟进、问钉钉售后要反馈,现在点一下客户名称,所有数据自动汇总成“客户全生命周期视图”,5分钟就能掌握核心信息,再也不会因为“数据查不全”错过跟进时机。

在此基础上,AI的智能分析让客户管理从“被动响应”转向“主动预测”。系统整合客户采购频率、试剂使用量、历史反馈等数据,生成“客户需求画像”:若某医院客户每月采购10箱肿瘤检测试剂,最近三个月采购量下降30%,系统会提醒销售跟进,排查试剂检测准确率问题;若客户之前反馈“试剂运输易破损”,系统会优先推荐冷链包装新品。某试剂企业用这套方案后,重复推荐同类试剂的情况减少30%,客户满意度提升22%——推荐的内容刚好戳中客户没说出口的需求。

这套组合拳的核心,不是用技术替代管理,而是用技术让管理更贴合业务真实需求。零代码让流程“活”起来,多系统集成让数据“聚”起来,AI让决策“准”起来,三者结合才能真正解决“数据散、响应慢、推荐盲”的痛点。就像轻流帮德赛诊断做到的,不是“换个新系统”,而是让客户的每一个需求都能在系统里找到解决路径,从“企业跟着客户跑”变成“企业带着客户走”。

当我们把客户管理的“数据-流程-智能”逻辑延伸到进销存、生产等更广泛业务场景,会发现传统系统的“重”、定制化系统的“贵”,常让企业陷入“用不起”或“用不好”的困境——而轻流的“轻”,恰好踩中了“要灵活、要省钱、要自己能改”的核心需求。把轻流与传统软件、定制化系统放在一起对比,优势一目了然:

| 对比维度 | 传统ERP系统 | 专业进销存软件 | 定制化系统 | 轻流无代码平台 |

|---|---|---|---|---|

| 实施成本 | 高(软硬件+咨询) | 中(软件授权费) | 极高(开发+维护) | 低(订阅制) |

| 业务灵活性 | 差(难随业务调整) | 有限(功能固定) | 中(改需额外付费) | 高(无代码拖拽改) |

| 多系统集成能力 | 一般(需二次开发) | 差(难连其他系统) | 中(看开发能力) | 强(连接器一键同步) |

| 业务自主性 | 低(依赖IT) | 低(改功能等厂商) | 低(依赖外包) | 高(业务自己搭建) |

| 迭代速度 | 慢(按月计) | 慢(按季度计) | 慢(按周/月计) | 快(实时调整) |

从表格能清晰看到,轻流的“轻”不是功能缩水,而是把“重”的系统开发、维护工作,变成了业务部门能自主操作的“轻”动作——不用等IT排期,不用花大价钱定制,业务需求变了,自己拽拽组件就能调整。

说到底,数字化工具的价值从不是“越复杂越好”,而是“越贴合业务越好”。传统系统像“定制西装”,好看但贵且难改;轻流像“可调节成衣”,性价比高还能跟着业务节奏变。未来AI与系统的迭代,一定会更偏向“让业务主导系统”——毕竟只有天天泡在业务里的人,才最懂自己要什么。而轻流的无代码与集成能力,刚好给了企业这种“自己掌控”的底气,这或许就是它能真正帮企业解决数据错漏、流程卡顿等痛点的关键。

相关文章:

[1]# 企业OA流程与业务不匹配咋调整?看完这篇就懂! https://qingflow.com/knowledge/1194

[2]# 企业进销存数据错漏痛点如何避免?掌握方法不再愁 https://qingflow.com/knowledge/715