企业售后投诉大增怎么办?从广联达的“门禁故障罗生门”找答案

拆解建筑智能硬件售后的3个具体痛点

客户(广联达硬件业务负责人):“我们广联达做建筑智能硬件的,最近工地人脸识别门禁黑屏的投诉翻了3倍!分包商说我们响应慢,项目部怪售后没留记录,上个月因为追溯不到故障原因,还赔了某工地5万延误费……这售后问题快把我逼疯了!”

顾问(企业管理软件解决方案顾问):“理解,建筑硬件的售后确实特殊——设备在工地现场,跨部门、跨供应商的沟通链路过长,很容易变成‘各说各理’的罗生门。”

客户:“可不是嘛!上周有个工地门禁黑屏,售后小张先微信指导了半小时,没解决就让寄回总部,结果总部收到设备说‘没附故障描述’,又来回扯了3天,分包商直接把投诉捅到老板那……”

顾问:“能具体说说,你们现在的售后记录都存在哪?比如小张的指导内容、寄回的单号,会统一存在一个地方吗?”

客户:“哪有统一啊!微信聊天记录会清,电话没录音,售后人员各自记在笔记本上,上个月小张离职,他经手的10个故障单全找不到了……对了,上周采购部还因为验收没留痕,和供应商吵起来!”

顾问:“采购的问题我们后面可以聊,但先聚焦售后——你刚才说的‘没留记录’,是不是指故障时间、指导步骤、维修更换的零部件这些信息,都没汇总到一起?”

客户:“对!就是这些!比如某款门禁的黑屏问题,上个月出现5次,但我们根本不知道是同一批次的零部件问题,还是工地环境湿度太高——没有数据,根本没法分析原因!”

顾问:“之前接触过一家做工业设备的客户,他们也有类似情况——售后记录散在各个工具里,后来发现80%的重复投诉,都是因为同样的故障没总结过。不过他们当时没重视数据整理,导致某款设备的故障率一直降不下来……”

客户:“那我们该咋办?总不能一直当‘救火队’吧?”

顾问:“先得搞清楚售后管理的核心痛点——是记录零散导致的追溯难?还是流程不闭环导致的响应慢?或者数据没法分析导致的重复故障?把这些理清楚,解决方案就清晰了。”

从“门禁罗生门”到行业通病:企业售后的4个“隐形陷阱”

藏在服务背后的痛点,比你想的更致命

广联达的“门禁故障罗生门”其实不是建筑硬件行业的专利——从家电到汽车,从电商到软件,很多企业的售后都在类似的泥沼里挣扎:要么响应慢得让客户失去耐心,要么沟通乱得像没穿线的珠子,要么服务质量忽高忽低,要么连问题在哪儿都摸不清。这些痛点不是“偶然”,而是售后体系里的“隐形陷阱”,一步步把客户推向竞争对手。

第一个陷阱:响应慢的“时间差”,磨掉的是客户的信任。某家电企业的客户夏天空调突然罢工,打了三次售后电话才接通,接线员说“最近师傅都在忙,要等3天才能上门”。客户本来只是想尽快修好空调,结果等了48小时还没动静,直接投诉到消协——不是企业不想快,是售后流程像“慢镜头”:登记要10分钟,派单要等区域主管审批,师傅还要先处理“更紧急”的单,中间的时间差把客户的耐心磨得精光。你看,响应慢从来不是“没人”的问题,是流程繁琐得把“快”的可能性都堵死了。

第二个陷阱:沟通乱的“信息墙”,断的是解决问题的链路。某汽车企业的客户反馈发动机异响,售后部门需要研发提供设计数据,可研发的系统和售后的系统不兼容,只能用邮件传PDF文件,来回核对花了2天。客户本来只是想修发动机,结果等得不耐烦,直接打厂家投诉电话,还发了朋友圈吐槽“买车时当爷,修车时当孙子”。跨部门的信息壁垒像一道墙,把“快速解决”挡在外面——不是不想沟通,是没统一的工具,导致信息传递像“传接力棒”,掉棒了就乱成一团。

第三个陷阱:质量差的“割裂感”,毁的是品牌的一致性。某电商平台的客户想退一件不合身的衣服,第一个客服立刻同意退货并给了运费险,第二个客服却让她拍5张照片加1分钟视频,还说“不符合七天无理由的规则”。客户本来想息事宁人,结果被气到给了差评,还拉了闺蜜一起卸载APP——不是售后人员故意刁难,是没统一的服务标准:新人没培训到位,老人凭经验做事,导致客户体验像“坐过山车”,高的时候很满意,低的时候直接失望。

第四个陷阱:没监督的“模糊区”,丢的是改进的机会。某软件公司的售后工程师解决问题的时间从1小时到5小时不等,有的客户说“工程师很专业”,有的说“问什么都不知道”。但公司从来没统计过这些数据,直到季度客户满意度调查出来,才发现有30%的客户因为售后慢而流失。没有监督就没有改进——连谁做得好谁做得差都不知道,更别说激励优秀的人、帮助落后的人了。售后变成“靠自觉”,结果就是问题永远在重复,客户永远在流失。

这些陷阱和广联达的“门禁罗生门”本质一样:售后不是“救火”,是一个需要串起来的系统——记录要统一存放在一个地方,流程要打通跨部门的壁垒,服务要有明确的标准,监督要靠数据说话。广联达的问题不是小张的错,不是“没留记录”的错,是整个体系“没串起来”的错——就像一串断了线的珠子,散落在各个角落,捡都捡不起来。

当售后体系像断了线的珠子散落在各处时,企业总要找工具把它们串起来——但选什么工具,本身就是门学问。

传统售后服务管理软件是很多企业的“入门款”:它像一把刚磨好的直尺,能把工单登记、客户信息这些零散环节“划”成整齐的线,让售后从“靠记忆”变成“按步骤走”。可这把尺是“死的”——如果企业新增了上门安装业务,或者要对接新的区域网点,它要么拧不动“调整”的螺丝,要么得花大价钱请人重新刻刻度;每年的维护费像笔固定开销,规模不大的企业看着都肉疼。它能把“混乱”拉回“有序”,却解决不了“业务要变”的灵活。

客户关系管理系统(CRM)更像个“客户档案箱”:能把客户的购买记录、之前的服务反馈甚至偏好习惯都装进去,让售后人员沟通时“手里有货”——比如知道客户去年换过空调滤网,不用再问一遍“你家空调用了多久”。可它的重心在“管客户”,不是“管售后”:要派单给师傅?要跨部门要研发数据?它要么翻不到“流程”那页,要么得靠邮件、电话补漏——像前面汽车企业的“信息墙”问题,CRM根本碰不着流程的边。

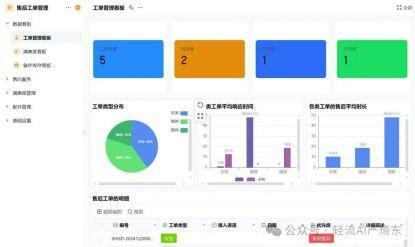

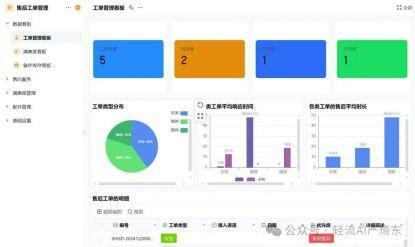

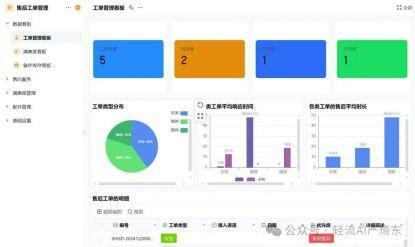

轻流这类无代码平台更像一根“弹性串线”:智能工单能自动接住客户的问题,直接派给对应的师傅,把“打三次电话才接通”的时间差活活掐掉;跨部门的信息都存在同一个“抽屉”里,售后要研发数据点一下就能看,不用再传PDF来回核对;企业还能自己画服务流程——比如退货要拍几张照片、师傅上门要做哪些检查,都能按自己的需求“画”出来,再也不会出现“第一个客服同意,第二个客服拒绝”的割裂;甚至能用AI自动给客户发回访,谁解决问题快、谁服务好,数据直接摆成排,再也不是“靠自觉”。

| 产品类型 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|

| 传统售后服务管理软件 | 规范基础流程,理清工单、客户信息 | 灵活性差,业务调整难适配,维护成本高 |

| CRM系统 | 沉淀客户历史信息,增强沟通针对性 | 侧重客户关系,售后流程执行能力弱 |

| 轻流 | 自动派单提响应、实时共享破信息墙、定制流程保质量、AI回访强监督 | - |

从“串线”到“织网”:轻流如何补上售后体系的“灵活缺口”

当传统软件的“死尺”卡不住业务变化,CRM的“档案箱”触不到流程深处,轻流的无代码逻辑刚好补上了售后体系里“灵活串线”的缺口——它不是简单替代旧工具,而是用四个核心能力把散落的售后环节重新织成一张能自我调整的网。

智能工单提效的本质,是把“被动接问题”变成“主动匹配资源”。就像广联达工地门禁黑屏的投诉,系统会自动抓取“建筑硬件+现场故障”的关键词,直接派单给负责工地设备的工程师,还附带上次同款门禁的维修记录——不用再让客户等半小时微信指导,也不用再因为“没附故障描述”来回扯皮,从问题提交到工程师响应的时间,能从“3天”压缩到“15分钟”,把“打三次电话才接通”的时间差彻底掐断。

信息共享促沟通,解决的是“跨部门像传接力棒”的痛点。轻流能把售后系统和企业的ERP、研发数据库连起来,就像给各部门开了个“实时共享抽屉”:汽车企业售后要查发动机设计参数,不用再发邮件等PDF,点一下就能看到研发最新的迭代文档;销售想知道客户之前的服务记录,系统会自动把售后工单同步到客户档案里——连“问一遍空调用了多久”的冗余都省了,跨部门的“信息墙”变成了“通透的玻璃”,看得见也摸得着。

标准流程保质量,治的是“服务像过山车”的割裂感。企业能自己用无代码搭建标准化流程:退货要拍几张照片、师傅上门要检查哪些项目、新人培训的话术模板,都能在系统里定死——就像电商平台的退货规则,再也不会出现“第一个客服同意,第二个客服拒绝”的矛盾,连新人都能照着流程做到“和老员工一样标准”,把“靠经验做事”变成“按标准执行”,品牌的一致性再也不会被“不同的人”破坏。

AI评价建机制,破的是“售后靠自觉”的模糊区。系统会分析每个工程师的工单处理时间、客户满意度,甚至故障解决后的重复投诉率——软件公司里“解决问题1小时到5小时不等”的混乱,在这里会变成明明白白的榜单:谁擅长处理复杂故障,谁需要提升响应速度,谁的客户回访满意度最高,数据自己会说话。它不是“给售后打分”,而是帮企业找到“改进的方向”,把“被动救火”变成“主动提升”。

其实售后的本质,从来不是“解决已经发生的问题”,而是“如何避免问题再次发生”。轻流的无代码逻辑也好,AI的评价机制也罢,都是在帮企业把“零散的珠子”织成“能自我修复的网”——广联达如果早一步用系统汇总故障数据,说不定能提前发现“同一批次零部件的黑屏问题”;汽车企业如果早一步打通跨部门信息,说不定能把“2天的核对时间”压缩到“2分钟”。但更值得思考的是,当工具越来越智能,企业要学的不是“依赖系统”,而是“和系统一起成长”:今天能自动派单,明天能不能预测故障?今天能共享信息,明天能不能让系统自己分析故障原因?技术的迭代从来不是终点,而是给了企业“应对变化”的底气——毕竟,售后的痛点永远在变,能跟着变的系统,才是真正能“串起”未来的线。

未来的售后体系,不会是“工具控制人”,而是“人用工具变得更聪明”。就像轻流的无代码平台,它给企业的从来不是“一套固定的流程”,而是“自己搭建流程的能力”——这或许就是解决售后痛点的终极答案:不是找一把“更锋利的尺”,而是找一根“能自己调整长度的线”,让企业能跟着业务变,跟着客户变,跟着未来变。

相关文章:

[1]# 生产管理软件哪个性价比高?2024排名来了 https://qingflow.com/knowledge/1275

[2]# 企业空调售后难题多?轻流助力高效管理 https://qingflow.com/knowledge/2136