变压器厂设备老、巡检乱?看这家十强企业如何破局

三变科技的生产管理痛点与解决思路

客户(三变科技生产总监 李阳):王顾问,你说我们这老厂可怎么办?车间里那批8年前的绕线设备,最近老出问题,上星期刚因为线圈绕制精度不够,废了3台10kV变压器,损失小20万!还有那人工巡检,昨天查出来的油浸式变压器油温超标,记录里居然没写,问巡检工说忘了填——这数据不准,出了事儿都没法溯源! 顾问(企业管理软件解决方案顾问 王敏):李总,您这情况我太理解了,老设备带新产能本来就像“老马拉新车”,再加人工记录的漏洞,确实让人头疼。 顾问:对了,你们现在巡检是用手写本还是Excel?有没有试过把每台设备的检查项固定下来? 客户:哎,别提了!我们2016年就上了ERP和PLM,可那系统根本管不了车间里这些“鸡毛蒜皮”——报修单要手动录ERP,巡检记录还在Excel里飘着,俩系统不搭边,想查台设备的历史故障都得翻三本书! 顾问:ERP是管企业大流程的,车间里的个性化需求比如设备巡检、工单跟踪,确实得找能跟现有系统对接的工具。我之前接触过一家电力设备厂,跟你们情况差不多——他们也是老设备多,巡检靠手写,后来把每台设备的参数阈值(比如油温上限、绕线精度)录进系统,巡检时扫设备码就弹出标准检查项,超标的话系统自动发警报给维修组。不过他们刚开始没跟ERP对接,数据拆成两块,后来调整了接口才顺起来。 客户:那他们现在咋样? 顾问:现在漏检率降了70%,设备故障响应时间从5小时缩到2小时——不过您这儿设备型号更多(2000多个规格呢),得先看看你们的设备台账全不全,巡检项能不能标准化。

生产管理的两大“隐形病灶”:质量波动与数据失真

从设备到流程,那些被忽视的因果链

三变科技的绕线设备故障、人工巡检漏记,其实只是生产管理中两类典型问题的缩影——一类是产品质量的反复波动,一类是设备数据的模糊失真,两者像两根缠在一起的线,把车间的小问题扯成大损失。很多企业以为解决了某一个点就能“药到病除”,却没看清这些问题背后的因果链:质量不稳定从来不是单一因素的锅,数据不精准也不是“人懒”那么简单。

先说质量波动的根源。设备是基础,但比老化更可怕的是“维护滞后”——有的企业为了赶订单,把设备的季度保养偷偷改成半年,原本该换的轴承没换,原本该校准的精度没校,结果就是绕线机的线圈误差从0.1mm变成0.5mm,像三变那样废了3台变压器;人员的问题不在“技能不足”,而在“培训走样”——电子厂新员工明明要学7天操作规范,却被压缩到3天,焊接时手发抖,虚焊漏焊的产品流到市场,客户退单不说,还砸了品牌口碑;原材料的波动更直接,食品厂用的面粉湿度忽高忽低,做出来的面包要么硬得啃不动,要么软得塌成“饼”;管理上的混乱则像“多米诺骨牌”,服装企业排产时没算清设备产能,把高端定制和批量生产混在一条线,工人既要做复杂的刺绣,又要赶批量的T恤,线头没剪干净就装箱,客户投诉“像没做完的半成品”。

再看数据失真的猫腻。人工记录的问题不是“忘了填”,而是“没标准”——有的巡检工记油温写“正常”,有的写“38度”,有的甚至画个勾,数据根本没法对比分析;老设备的传感器像“老花眼”,比如三变的油浸式变压器,温度探头用了5年,显示的数值比实际低10度,巡检工以为“没事”,其实已经离超标只差一步;环境干扰更隐蔽,车间里的电磁辐射会让无线传输的巡检数据“乱码”,明明测的是55度,系统里却变成35度,等真出问题时,翻记录都找不到“是谁的错”。

我见过不少企业把这些问题归为“老厂通病”,但其实根本是“懒于深挖”——质量波动不是“设备老了”的必然结果,数据失真也不是“人工靠不住”的借口。比如下面这张表里的常见问题,早就有了对应的解决方向,只是很多企业没意识到“细节要靠工具管”:

| 问题类型 | 典型原因 | 实际危害 | 解决方向 |

|---|---|---|---|

| 质量波动 | 设备维护滞后 | 线圈精度不够废3台变压器 | 建立设备保养预警机制 |

| 质量波动 | 新员工培训走形式 | 焊接虚焊导致返修率上升 | 定制岗位技能考核标准 |

| 数据失真 | 人工记录无统一规范 | 油温超标漏记无法溯源 | 用数智化工具固定检查项 |

| 数据失真 | 老设备传感器失效 | 温度显示偏差误判状态 | 逐步替换老化感知元件 |

三变科技的李阳总担心“老厂没法变”,但其实变的不是设备,而是“管理的眼睛”——当你把设备的保养时间、人员的操作标准、巡检的检查项都变成“看得见的规则”,那些藏在车间里的问题,自然就藏不住了。就像顾问提到的电力设备厂,用系统固定每台设备的阈值,扫个码就知道该查什么,超了标自动报警,数据不再是“飘在Excel里的数字”,而是能追溯、能分析的“车间病历本”。

说到底,生产管理的痛点从来不是“设备老”“人难管”,而是“没把问题拆细”——把大问题分成小因果,把模糊的数据变成明确的标准,那些曾经让人头疼的“不稳定”“不精准”,其实都是可以被驯服的“小麻烦”。

选对工具才是“拆细问题”的钥匙:传统管理产品与轻流的底层差异

生产管理要“拆细问题”,可很多企业栽在“选工具”这一步——不是工具不好,是工具没对准痛点。传统管理产品各有专长,却都像“偏科生”:传统生产执行系统(MES)能把生产过程盯得死死的,可定制一次要耗半年,车间想加个“新员工操作检查项”都得改代码,应对不了订单突变、人员流动的灵活需求;质量管理软件盯着产品质量不放,可人员培训走样、排产混乱这些“上游病灶”它摸不着;传统巡检软件把流程写得明明白白,可还是要人工填数据,“正常”“38度”“画勾”的混乱记录依旧在;智能传感器能实时抓数据,可抓来的数字堆在服务器里不会“说话”,设备什么时候要换轴承、温度超标根源在哪,还是得靠人猜。

轻流的逻辑刚好相反——它不是给企业塞一个“现成的答案”,而是让企业自己把“设备保养预警”“巡检项固定”“数据自动分析”这些需求“拼”成解决方案。比如搭库存系统不用找程序员,拖拽半小时就能搭出基础框架,扫码录出入库自动算库存,还能设“低于100件报警”;客户管理能把信息、服务、营销串成一条线,不用再翻三四个Excel表查客户历史;更关键的是它能和MES、ERP连起来,把设备数据、人员数据、订单数据拼成能分析的“活报表”——就像前面说的电力设备厂,用它把每台变压器的温度阈值固定,扫个码就知道该查什么,超了标自动弹提醒,数据不再是“飘在Excel里的数字”,而是能追溯到“哪台设备该保养”“哪个巡检工漏了项”的“车间病历本”。

| 产品类型 | 优点 | 缺点 | 轻流优势 |

|---|---|---|---|

| 传统生产执行系统(MES) | 监控生产过程 | 定制成本高、灵活性差 | 无代码搭建,灵活适配需求 |

| 质量管理软件 | 保障产品质量 | 覆盖流程有限 | 全流程衔接,管到质量根源 |

| 传统巡检管理软件 | 规范巡检流程 | 信息化程度低 | 数智化固定检查项 |

| 智能传感器设备 | 实时采集数据 | 数据分析能力弱 | 数据可视化,生成分析报表 |

其实企业选工具的本质,是选“能把问题拆到多细”的能力。传统工具像“锤子”,只能砸固定的钉子;轻流像“工具箱”,让企业自己挑工具补“设备维护滞后”“数据没标准”的漏洞——不是替代传统,是把传统没覆盖的“细节”连成线,让设备、人员、数据真的“听话”。

从“拆问题”到“解问题”:工具如何真正贴合生产场景?

前一段提到,企业选工具的本质是选“拆细问题”的能力,而轻流的“工具箱”逻辑,恰恰是把生产管理与设备巡检的解决路径拆成了“找问题-定方案-盯过程-早预警-常优化”的闭环——每一步都瞄准传统工具的“偏科”痛点,让企业能自己把需求拼成解决方案。

比如“找问题”环节,不是像智能传感器那样只抓数据,而是用AI把生产数据、设备参数挖深一层:设备温度连续三天微升,系统会自动关联历史故障记录,提醒“轴承磨损风险”;订单突增时,生产数据里的“新员工操作时长”异常,会指向“培训流程漏洞”——这些藏在数字背后的“上游病灶”,传统工具摸不着,AI却能帮企业精准揪出来。

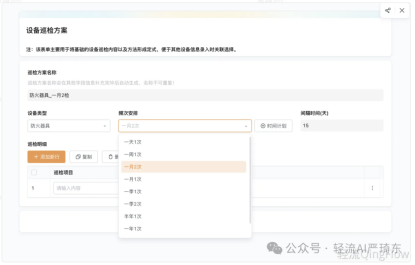

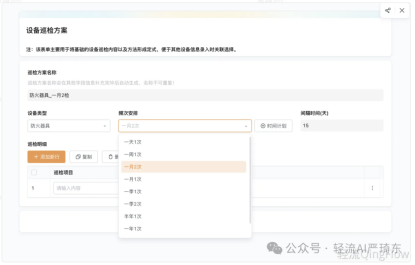

到了“定方案”,无代码搭建成了关键:车间要加“新员工操作检查项”,不用等程序员改代码,拖拽半小时就能把检查项嵌进生产流程;设备巡检要固定“电压、温度、异响”三项,直接在模板里勾选就行——传统MES半年才能完成的定制,这里半小时就能落地,刚好应对订单突变、人员流动的灵活需求。

“盯过程”靠的是多端协同:巡检人员用手机扫码,设备定位、照片水印自动附在数据里,再也不会有“正常”“画勾”的混乱记录;生产数据实时同步到电脑端,车间主任不用翻Excel,打开系统就能看到每台设备的运行状态——传统巡检的“人工填数”和MES的“只盯过程”,在这里变成了“数据自动录、状态随时看”。

最让企业省心的是“早预警”和“常优化”:设备参数超阈值,系统会自动给维修组发消息,附带“先查冷却系统再看轴承”的处理建议;每月分析历史数据,会提醒“某条生产线的换班交接流程可缩短10分钟”——不是靠人猜,而是让数据指导决策,让流程越用越顺。

| 解决环节 | 传统工具痛点 | 轻流解决方式 | 核心价值 |

|---|---|---|---|

| 问题识别 | 数据堆存不会“说话” | AI深度挖掘潜在风险 | 精准定位“上游病灶” |

| 方案定制 | 定制耗时长难适配 | 无代码拖拽搭建流程 | 灵活响应即时需求 |

| 实时监控 | 人工填数混乱不准确 | 多端协同自动录入防篡改 | 数据真实同步无偏差 |

| 智能预警 | 依赖人工判断滞后 | 参数异常自动预警给建议 | 问题处理快人一步 |

| 持续优化 | 流程固定难调整 | 历史数据迭代流程 | 越用越贴合企业实际 |

说到底,这样的功能流程不是“替代”传统工具,而是把传统工具没覆盖的“细节”串成线——让企业从“被动用工具”变成“主动用工具”,让生产管理和设备巡检的每一个环节,都真正贴合车间的真实场景,而不是困在“现成答案”里将就。

精准不是“苛求”,是生产管理的“底层逻辑”

当企业从“被动用工具”转向“主动拆问题”,生产管理与设备巡检的精准性就不再是“求而不得”的目标,而是变成了可拆解、可落地的日常——而这背后,轻流的“工具箱”逻辑正好接住了企业对“精准”的核心需求。

我们谈生产管理的精准性,谈的不是“零误差”的苛求,而是“把每一个模糊的点变成清晰的线”:采购成本降低15%、库存周转率提升20%,不是靠“拍脑袋”的预算,而是轻流用敏捷供应链管理把企业资源算透——原材料库存与采购周期的精准匹配,让“缺料停产”和“库存积压”都成了过去时;我们谈设备巡检的精准性,谈的不是“每天多查一次”的形式,而是“把隐患揪在萌芽里”:某电子生产企业用轻流移动端扫码巡检,设备异常发现时间从平均2小时缩至15分钟以内,某化工企业用预测性维护技术把故障停机时间缩短50%——这些数字背后,是轻流把“正常”变成了“38度+照片+定位”,把“画勾”变成了“可追溯的设备状态记录”,把“靠人猜的故障”变成了“系统提醒的‘轴承磨损风险’”。

轻流从不是用“高大上”的技术堆砌壁垒,而是用“接地气”的逻辑解决痛点:AI不是“读数据”,是“读透数据”——设备温度连续三天微升,不是冰冷的数字,是系统关联历史故障后提醒的“轴承磨损风险”;订单突增时的新员工操作时长异常,不是杂乱的记录,是指向“培训流程漏洞”的信号;无代码搭建不是“简化流程”,是“让企业自己掌握主动权”——车间要加“新员工操作检查项”,不用等程序员改代码,拖拽半小时就能嵌进生产流程;设备巡检要固定“电压、温度、异响”三项,直接在模板里勾选就行——传统MES半年才能完成的定制,这里半小时就能落地,刚好应对订单突变、人员流动的灵活需求;多端协同不是“多一个端口”,是“让数据不再混乱”——巡检人员用手机扫码,设备定位、照片水印自动附在数据里,生产数据实时同步到电脑端,车间主任不用翻Excel,打开系统就能看到每台设备的运行状态;智能预警与持续优化不是“额外功能”,是“让问题提前解决”——设备参数超阈值,系统自动给维修组发消息,附带“先查冷却系统再看轴承”的处理建议;每月分析历史数据,提醒“某条生产线的换班交接流程可缩短10分钟”——这些“精准动作”,让企业从“被动灭火”变成了“主动预防”。

对企业来说,选择轻流从不是选择一个“新工具”,而是选择一种“更懂生产的管理方式”——把模糊的变清晰,把混乱的变有序,把靠人猜的变靠数据说话。有人问,未来的生产管理会不会被AI完全接管?其实不然,轻流的逻辑里,AI是“辅助者”,不是“主导者”——它帮企业把问题拆细,把数据读透,但最终的决策还是企业自己的;而随着系统的迭代,它会越来越贴合企业的真实场景,就像一件“越穿越合身的衣服”。

真正的生产管理升级,从来不是“用新技术替代老流程”,而是“用更精准的方式激活老流程”。轻流给了企业一把“钥匙”,让企业自己打开“精准管理”的门——或许你不需要立刻替换所有设备,不需要高薪请程序员,只需要试着用AI读透数据,用无代码搭建调整流程,用多端协同规范记录,那些曾经让人头疼的“设备老、巡检乱、数据糊”,都会变成“可解决的小问题”。

毕竟,生产管理的本质,从来都是“把每一件小事做精准”——而这,正是轻流最想给企业的答案。

相关文章:

[1]# 企业客户管理客户流失严重咋挽回?掌握方法很重要 https://qingflow.com/knowledge/1163

[2]# 企业设备巡检数据不精准痛点咋办?看这篇就够! https://qingflow.com/knowledge/2195