企业业务变了,系统跟不上怎么办?

从重复劳动到数据复用,看零号湾的效率突围

客户(上海零号湾创业投资有限公司 创始人&总经理 张总):“顾问,你说气人不?我们早期找服务商做的系统,现在完全没法改——培育项目要加‘企业迁移’功能,服务商说得重写模块;每周统计项目数据,员工得从3个表格里扒信息,重复填5遍;上周要查某个企业的孵化进度,翻了10个文件夹才找到,耽误了和投资方的沟通!”

顾问:“张总,我懂这种‘业务跑在系统前面’的无奈——之前有个做产业孵化的客户,也遇到过类似情况:系统固定死了项目流程,后来要加‘企业关联’功能,服务商拖了2个月才上线,结果还和原有数据不通。”

客户(打断):“哎对了,你们有没有那种‘能跟着业务变’的工具?比如我想加个‘企业走访’的功能,不用等服务商?”

顾问:“张总,先别急着问工具——我们先理理问题根儿:您刚才说的系统不能改、数据要重复填、查数据慢,本质是系统没法‘跟着业务长’,对吧?”

客户:“对!就是这意思——业务是活的,系统是死的,我们现在凡是重复3次以上的工作,都想搬到线上,但老系统根本接不住。”

顾问:“明白。其实您提到的‘重复操作搬线上’,可以先试试把零散的数据集中起来——比如之前那个客户,他们用门户把项目、企业数据整合了,业务负责人能实时看关键指标,一线员工不用再跨表格填数据。不过他们刚开始也踩过坑:没设置数据权限,导致部门间信息差还在,后来调整了权限才好点。”

客户:“那我们这种情况,是不是得先把数据打通?”

顾问:“可能——但建议先看看您现有系统的数据沉淀:比如您提到的近15万条项目、企业数据,哪些是能复用的?哪些是重复录入的?先理清楚这些,再考虑怎么让系统‘跟着业务演化’,会更稳。”

企业生产管理中,数据孤岛有多“疼”?

从订单延迟到库存积压,那些藏在系统里的隐形损失

如果说零号湾遇到的是“业务跑在系统前”的尴尬,那么生产管理里的“数据孤岛”,则是把这种尴尬变成了实打实的损失——明明各部门都在录数据,却像装在不同的盒子里,打不开也连不上。

有家做电子元件的制造企业,销售部刚签了一笔急单,订单信息却卡在销售系统里没动——仓库系统里的库存数据还是三天前的,仓库管理员以为货没卖,直到客户催单时才发现“货在架上,单没到”。等急急忙忙发出去,客户已经转单到竞争对手那里,直接损失了近20万的订单。这不是员工的错,是销售和仓库的系统像两条平行线,没有“互通”的管道。

更耗人的是重复劳动。一家全国连锁的食品企业,每个门店每天要把销售数据录进门店系统,晚上总部财务还要把这些数据重新敲进财务系统——光是这项工作,每个月要占3个财务人员的全部时间。这些时间本可以用来做成本分析、算预算,却全浪费在“抄数据”上。

最致命的是决策层的“盲人摸象”。有家做家居的企业,生产部根据自己的库存数据定了下个月的生产计划,却没看到销售部的最新调研:今年北欧风家具已经滞销,流行的是极简风。结果生产出来的1000套北欧沙发全压在仓库里,占了30%的仓储空间,资金周转都成了问题。管理层不是不想做好决策,是他们看不到“完整的画面”——生产数据在生产系统,销售数据在销售系统,财务数据在财务系统,拼起来才是真相,可没人能把这些碎片粘成一张图。

这些问题不是偶尔的“意外”,而是系统给数据建了“围墙”。每个部门都在努力,但数据像被困在各自的笼子里,连不起来也用不起来。到最后,看似每个环节都在动,却都是“无用功”——延迟的订单、浪费的人力、积压的库存,慢慢啃食着企业的利润。

传统方案能否解决企业数据孤岛难题?

解析ERP系统与专业进销存软件的“传统困局”

面对这些把数据困在笼子里的系统围墙,企业不是没试过破局——ERP系统和专业进销存软件,是过去最常被翻牌的两张“传统牌”,但翻来翻去,总翻不出完美的解。

ERP系统像个“数据大口袋”,把财务、采购、销售、库存都装进去,理论上能让数据集中起来跑:库存预警能立刻推给采购,积压货能同步调销售策略,部门之间不用再隔着系统喊“我看不到你的数”。可这口袋贵得让人肉疼——买系统要掏真金白银,找专人维护要续年费,刚起步的企业攥着现金流,哪敢往里面砸?就算砸了,要是业务线拓展了(比如从卖零件到卖组装机),这口袋还得拆了重装,麻烦得像翻修老房子,拆的时候比装的时候还费劲。更关键的是,ERP的“大”是固定的大,像件定制西装,胖了瘦了都得改,跟不上企业“今天加个产品线、明天开个新区域”的灵活劲儿。

专业进销存软件倒像是“精准小镊子”,专门夹进销存这三块:生成采购订单快、打库存报表准,门店阿姨学两天就能上手。但这镊子再精准,也夹不到别的系统里的数——比如门店卖了100件货,进销存系统记了,财务要算收入得再抄一遍,销售要算提成又得再抄一遍,活像你有个好用的镊子,却只能夹左边口袋的硬币,右边口袋的得用手抠,到头来还是要做重复活。上一段里那家食品企业的财务,不就是被这种“夹不到的数”耗着?进销存解决了“进销存本身”的效率,却没解决“和其他系统打通”的效率,等于给数据孤岛开了个小窗,没拆了那道墙。

这两张牌,一张太沉,一张太窄。ERP想通吃所有数据,却压得小企业喘不过气;进销存想做好一件事,却连不上其他事。企业本来想拆数据围墙,结果ERP是砌了道更贵的墙——钱花了,墙还不一定合尺寸;进销存是留了道没填的缝——事做了,缝里还漏着重复劳动的风。说到底,传统方案解决的是“有没有工具”的问题,不是“工具能不能适配业务”的问题,更没解决“数据能不能跟着业务一起变活”的问题。

就像上一段里那些被困在系统里的订单、重复抄的数据、决策层看不到的“完整画面”,传统方案要么没碰着,要么碰着了却没解决——ERP能让决策层看到完整数据,但代价是花太多钱;进销存能让基层少做点重复活,但代价是数据连不全。企业要的是“数据能自由跑”,传统方案给的是“数据能在某个圈里跑”,圈外的还得自己递接力棒。

当系统不再“卡脖子”,企业如何找回业务主动权?

从“系统指挥业务”到“业务驱动系统”,轻流的破局逻辑

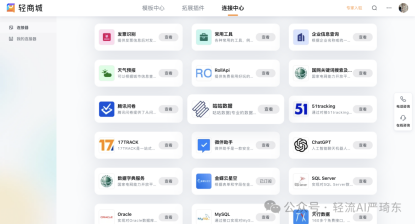

当传统方案的“沉”与“窄”让企业卡在数据孤岛里动弹不得时,轻流这样的无代码平台,或许提供了另一种破局思路——它不做“固定的大口袋”,也不做“单一的小镊子”,而是用更灵活的方式,让系统跟着业务走。轻流的无代码极简配置,让企业不用再为一个新功能等服务商数周——拖曳模块、连接已有数据,员工自己就能完成;它的无缝对接能力,能把之前散在ERP、进销存里的数据拉进同一个平台,销售录的订单自动同步到库存,财务不用再重复录入;当业务从卖零件扩展到卖组装机,轻流的场景适配功能能跟着调整流程,不用像传统ERP那样拆了重装;精细化的权限管理,能精确到表单的某一个字段,销售能看库存数量却碰不到财务数据,保障了数据安全;而数据治理与监控工具,能实时检查数据的准确性,比如某个项目的孵化进度没填全,系统会自动提醒,避免了“查数据时翻10个文件夹”的尴尬。

为了更直观对比,我们把轻流与传统方案放在同一维度下看:

| 对比维度 | 轻流 | 传统ERP | 专业进销存 |

|---|---|---|---|

| 配置效率 | 无代码拖拽,快速上线 | 需定制开发,周期数周 | 固定模块,难修改 |

| 系统对接 | 支持多系统无缝集成 | 对接成本高,依赖厂商 | 仅支持有限系统对接 |

| 场景扩展性 | 随业务灵活调整流程 | 需重构模块,代价大 | 聚焦进销存,场景单一 |

| 权限管理 | 精细化到字段级权限 | 权限颗粒较粗 | 权限功能薄弱 |

| 数据质量保障 | 内置治理工具实时监控 | 依赖人工维护数据 | 无统一数据治理能力 |

这份表格里的差异,本质上是“控制权”的转移——传统方案把系统的主动权攥在厂商手里,而轻流把它还给了企业。当企业能自己调整系统、对接数据、管理权限时,数据孤岛的墙,自然就松了。就像零号湾的张总想要的“能跟着业务变”的工具,轻流不是“替企业做决定”,而是“帮企业自己做决定”——它把系统的“修改权”交还给一线员工,让业务变化的需求,不用再隔着服务商的流程传递。

站在技术迭代的路口回望,从ERP的“大口袋”到轻流的“无代码”,系统的进化方向,始终朝着“更懂业务”的方向走。但更值得思考的是,未来的系统会如何?当AI能学习企业的业务逻辑,当无代码平台能自动预判需求,系统会不会真的变成“业务的影子”?或许,真正的答案从来不在工具本身,而在“工具如何服务于人”——企业的活力在于业务的动态生长,而好的系统,从来都是业务的“陪跑者”,而非“指挥者”。毕竟,技术的终极目标,是让企业更自由地生长,而不是让企业被系统束缚。

当我们谈论系统与业务的关系时,本质上是在讨论“人如何掌握工具的主动权”。轻流这类平台的出现,或许不是终点,而是起点——未来随着AI更深入地融入,我们可能会看到更“懂业务”的工具,但无论技术怎么变,核心始终是“系统服务于业务”。毕竟,企业的成长从来不是直线,而好的系统,从来都是愿意陪着它弯弯曲曲往前跑的。

相关文章:

[1]与明道云类似的知识管理平台盘点 https://qingflow.com/knowledge/1119

[2]明道云功能接近的销售管理平台推荐 https://qingflow.com/knowledge/1515