系统跟不上业务变化,企业该怎么破?

零号湾的“演化式”管理困境与探索

“顾问,我最近快愁死了!咱们培育的企业里,有3家因为我们跟进不及时,上个月客户满意度直接掉到70分以下——上周还有家做AI算法的科技公司说,我们连他们去年的孵化服务记录(比如研发场地使用时间、导师对接次数)都查不到,要终止合作。还有库存这块更乱,合作的供应链公司给的研发物料数据,我们要手动录入‘企业物料需求表’‘库存台账’‘孵化服务清单’3个表格,上周还因为数据重复录入,导致一家做芯片的培育企业晶圆原料延误5天,损失了20万研发经费!”上海零号湾创业投资有限公司创始人张总翻着手里皱巴巴的Excel表,语气里满是焦虑。

“张总,我特别理解这种‘越忙越乱’的无力感——之前有个做产业孵化的客户,也遇到过类似问题:他们用传统系统管企业信息,结果新推出的‘定制化孵化方案’加不进去,员工只能用Excel补漏,最后客户投诉率涨了30%。您说的‘查不到服务记录’和‘库存数据乱’,是不是现有系统没法跟着业务变?”顾问递过一杯茶,试图帮他理清思路。

“对!还有啊,我们上个月新增了‘企业迁移’业务——帮培育企业从老园区搬到新场地的全流程服务,原有系统根本没法加这个模块!服务商说要等3个月改代码——可这业务是客户催着要的,等3个月客户早跑了!”张总突然拍了下桌子,愤怒里带着无奈。

“张总先别急,咱们把问题拉回来——您说的‘系统没法加新业务’‘查不到老记录’‘库存数据乱’,本质是不是同一个问题?”顾问往前探了探身子,“就是您的业务在‘长大’,但系统却停在了‘小时候’,没法跟着您一起‘演化’?”

张总愣了愣,手指摩挲着桌角的《企业孵化服务手册》:“可不是嘛!2年前找服务商做的系统,当时觉得‘功能全’,结果现在像个‘固定模具’——业务多一个环节,系统就卡一下;新业务来了,系统就‘罢工’。我现在看到员工抱着Excel加班就头疼,可又不知道换什么系统能解决这些问题……”

“张总,其实我接触过一些客户,他们没换系统,而是用了‘能演化的系统’——比如先把核心业务(企业信息、库存数据)装进去,之后业务变了,自己就能调整模块,不用等服务商。您有没有想过,要是系统能像您培育的企业一样,慢慢‘长’出新功能,会不会好点?”顾问的话让张总抬头,眼里多了点谨慎的期待。

客户与库存的“连锁困境”:藏在系统背后的管理暗礁

张总的焦虑其实不是个案——很多企业的客户管理与库存管理痛点,本质上都是“系统跟不上业务”的延伸:当客户需求在变、服务场景在变、库存流动在变,僵化的系统就像一把生锈的锁,把原本该顺畅的管理环节都卡住了,最后变成“越补越漏”的恶性循环。

比如客户管理里最让企业头疼的“需求把握不准”:去年某线下零售品牌想做“社区定制生鲜包”,旧系统里只存了客户的历史购买金额,没记录他们的食材偏好、家庭人数这些关键细节——结果推出的“三人家庭包”里全是根茎类蔬菜,而社区里80%是单身白领,最后60%的库存积压了一个月,只能打5折处理,直接损失12万利润。更扎心的是“服务响应不及时”:某企业服务SaaS公司的客服,要切换“客户合同系统”“服务工单系统”“历史沟通记录系统”三个平台,才能回复客户“功能续费”的问题——去年有个年付10万的大客户,等了25分钟还没得到明确答复,直接在企业微信里发了句“你们的效率配不上我的付费”,转头就签了竞品。

“缺乏个性化服务”更像隐形的客户杀手:某高端家居品牌给所有VIP发通用的“周年庆折扣短信”,结果一位买过百万定制沙发的客户回复“你们根本不知道我想要什么”——他想要的是“专属设计师上门调整软装”的服务,而系统里没存过这个需求,品牌只能眼睁睁看着他把账户里的积分全兑换成低值饰品,再也没复购。至于“客户信息管理混乱”,某母婴电商的案例更直观:同一个客户的“常居地址”存了三个版本——去年的租房地址、今年的新家地址、偶尔用的快递柜地址,结果给客户发新生儿礼盒时,寄到了早已退租的旧房子,客户收不到货,在小红书骂了三天“连地址都记不住,还做什么母婴服务”,品牌公关花了一周才压下去舆情,损失的信任却再也补不回来。

这些客户端的痛点,还会连带戳中库存管理的“死穴”。比如某制造企业因为需求预测错了,生产了5000台滞销的空调,库存占了仓库30%的空间,导致新机型没法入库;而库存本身的“数据繁琐易错”,又会反过来加剧客户问题——某汽车零部件供应商用Excel录库存,上个月把“刹车片”的数量多写了一个零,以为库存充足就答应了客户“3天交货”的要求,结果生产时发现没货,只能找代工厂加急,多花8万成本不说,客户还因为延迟交货,把下一季度的订单减半了。我见过最离谱的连锁反应,是某服装企业:旧系统没整合客户偏好和库存数据,推了一款没人要的长款羽绒服,库存堆了两个月;为了清库存,品牌给老客户发“买羽绒服送围巾”的短信,结果围巾的库存数据错了——实际只剩100条,却发了500条短信,客户来领时没货,又引发一轮“虚假宣传”的投诉,品牌评分从4.8掉到4.2。

说到底,这些问题从来不是孤立的:客户需求没抓准,会导致库存积压;库存数据错了,会导致服务失信;服务失信,又会让客户需求的收集更难——而所有的起点,都是系统没法跟着业务“长大”。当客户需要更精准的服务、库存需要更实时的数据,旧系统却还停在“只存基本信息”的阶段,像个不会长大的孩子,跟不上企业跑起来的脚步。更关键的是,这些痛点不会“自己消失”——你越用Excel补漏,数据越乱;越让员工手动协调,效率越低,最后变成张总手里那本皱巴巴的Excel表:写满了问题,却找不到解决的入口。

| 管理场景 | 传统工具(Excel/旧系统)的痛点 | 高效管理的核心需求 |

|---|---|---|

| 客户需求收集 | 只存交易数据,无偏好/场景记录 | 整合行为+偏好数据,动态更新需求画像 |

| 服务响应速度 | 多系统切换,信息割裂 | 一站式查询,10秒内给出明确回复 |

| 个性化服务 | 通用模板,无差异触达 | 基于客户标签,推送定制化内容/服务 |

| 客户信息管理 | 重复/错误记录,地址/需求混乱 | 唯一客户ID,自动同步最新信息 |

| 库存数据管理 | 手动录入易错,数据延迟 | 实时同步入库/出库,自动预警库存积压/短缺 |

当企业被“系统跟不上业务”的恶性循环缠住时,很多人第一反应是抓传统工具当“救命稻草”——比如CRM系统或者LTC经营管理体系,但这些工具的“先天局限”,往往让问题绕个圈又回到原点。

传统CRM确实能把客户的姓名、购买记录、销售跟进轨迹“攒”成一张表,帮企业理清楚“谁买过什么”“谁该再跟进”,但它更像个“刻死的模板”:去年想加“客户食材偏好”字段的零售品牌,找IT改代码花了3万,等了45天系统才上线——可等能用时,社区里的单身白领早换成了爱吃叶菜的新住户,之前“三人家庭包”的库存积压问题压根没解决。LTC体系倒想管全流程,从线索到收钱都定死步骤,但它像套“只适合标准身材的西装”:某制造企业转型做定制空调,想把“客户尺寸需求”加进流程,得重新培训20个销售、调整3个部门配合,折腾两个月后,新机型都上市了,流程还没跑顺。

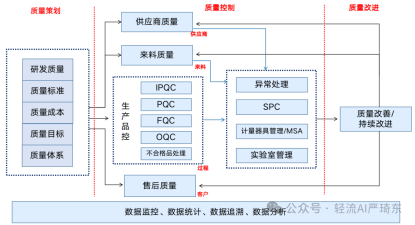

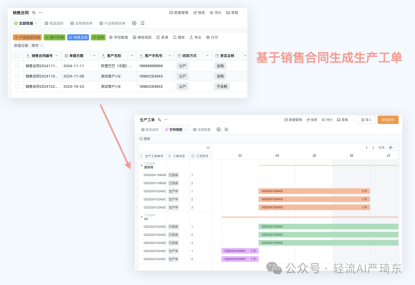

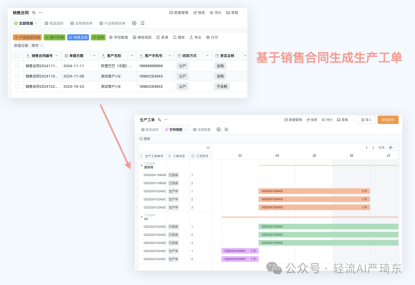

轻流这类无代码工具的出现,刚好把传统工具的“模板思维”换成了“积木思维”:要加客户偏好字段?打开可视化界面,拖个“文本框”改个名称,5分钟搞定;想连库存数据?拽个“关联表单”,客户下单时系统自动弹出“库存剩余12台”,压根不用切换三个系统查信息。更关键的是,它不是“管一段”而是“连全部”——客户的“想要”、库存的“有没有”、生产的“能不能做”,全搭在同一个系统里,像给业务链接了根“神经”,之前“需求错→库存压→服务差”的连锁反应,从源头上就断了。

把传统工具和轻流的差距拆细了看,更明白哪种工具能真正“跟着业务长大”:

| 对比项 | 传统CRM/LTC体系 | 轻流 |

|---|---|---|

| 功能覆盖 | 盯紧单一环节(客户或流程),加功能要改代码 | 连起客户、库存、生产全流程,按需搭模块 |

| 使用便捷性 | 改流程得找IT,等 weeks 级 | 员工拖拖拽拽,分钟级调整流程 |

| 成本 | 开发+维护费几万起,越改越贵 | 按套餐选,中小公司每月几百也能用 |

| 数据衔接 | 客户与库存是两张表,需手动导数据 | 自动关联数据,下单即看库存状态 |

| 响应业务速度 | 业务变了,系统得等1-2个月才能跟 | 业务调整当天,系统就能同步适配 |

当轻流用“积木思维”把客户、库存、生产串成一张活的网后,更关键的突破是用AI给这张网装了“会思考的大脑”——传统工具攒了满屏数据却不会“读”,像买了一柜子书却看不懂文字,而轻流的无代码+AI组合,刚好把“数据碎片”拼成了“决策地图”。

比如库存管理,传统方式要人工汇总仓库的出入库记录,算周转率得翻三个Excel表,经常算错还滞后;轻流不仅能自动收齐每一笔库存变动,AI还会盯着数据的“异常”——如果某款商品连续三周出库量掉20%,系统会提前预警“可能积压”,甚至建议“和热销的叶菜套餐搭卖”,不用等库存堆到仓库门都关不上才着急。之前那家用传统CRM的零售品牌,后来用轻流连了客户和库存数据,AI发现社区新住户80%是爱吃叶菜的年轻人,直接提醒把“三人家庭包”改成“单人叶菜套餐”,两周就清完了压了一个月的库存。

再说到客户需求,传统CRM只能记下“客户买过什么”,轻流的AI能从客户的咨询记录、下单频率里“扒”出藏着的需求——某定制空调企业转型时,用轻流后,AI分析500条客户尺寸需求,发现八成新客户要“1.2米宽的卧室空调”,直接把这个需求嵌进生产流程,销售不用再反复问“你家卧室多大”,生产也能提前备料,之前折腾两个月没跑顺的流程,现在一周就流畅了。

传统工具的困境,本质是“只会存数据不会用数据”——攒了一堆数字,却不会转化成解决问题的办法。而轻流的无代码解决了“数据能不能连起来”的问题,AI解决了“数据能不能帮上忙”的问题。当系统不仅能“跟着业务变”,还能“帮着业务想”,那些“需求错→库存压→服务差”的循环,才真正从根上断了。

选对工具,就是选“和业务一起成长的伙伴”

轻流能戳中企业生产管理的痛点,核心在于它把“灵活适配”与“智能决策”织成了一张能落地的网——无代码的“积木思维”让它像块“可生长的拼图”,不管是要给客户档案加“食材偏好”字段,还是把库存数据连进生产流程,员工拖拖拽拽就能调整,不用等IT团队花几周改代码;而AI则像个“懂业务的观察者”,不是光统计“库存周转率”这类数字,而是能从连续三周下滑的出库量里预警“可能积压”,从500条客户尺寸需求里发现“八成要1.2米宽空调”的隐藏规律,把零散的数据碎片拼成能直接用的“决策地图”。就像那家清了积压库存的零售品牌,或是流程从两个月变流畅的定制空调企业,它解决的从来不是“有没有功能”的问题,而是“能不能帮业务把问题真正解决掉”的问题。

企业选软件,本质是选“能接住自己核心痛点的帮手”。如果你的麻烦是“系统跟不上业务变化”——比如新增“企业迁移”业务要等三个月改代码,那无代码的灵活性就是关键;如果是“数据堆了一堆没用”——比如算库存要翻三个Excel表还总错,那AI的决策能力就更重要。规模小的企业,可以先从“连客户和库存”的基础模块开始,不用贪大求全;规模大的企业,能搭起客户、库存、生产的全流程网,避免“需求错→库存压→服务差”的循环;预算方面,选有灵活套餐的工具,不用为用不上的功能花冤枉钱。说到底,“合适”的软件从来不是“功能最全的”,而是“能解决你当下最疼的问题,还能跟着你解决未来问题的”。

我想起零号湾张总手里皱巴巴的Excel表,想起零售品牌积压的“三人家庭包”,想起定制空调企业跑不顺的流程——这些问题的根源,从来不是“系统不够先进”,而是“系统没跟上业务的心跳”。未来的企业管理系统,应该更像“业务的影子”:它能跟着业务的长势调整形状,能从业务的细节里读出未说出口的需求,能在业务需要的时候递上具体的解决建议。而AI也好,无代码也罢,不过是让这个“影子”更灵敏、更聪明的工具。但最核心的,永远是企业自己对业务的理解——就像园丁不会靠湿度计代替自己摸土壤的湿度,企业也不会靠系统代替自己懂客户、懂生产。

真正好的系统,是“帮你把业务想清楚”的伙伴,而不是“替你做决定”的机器。未来,那些能和业务一起“演化”的系统,才会真正成为企业的竞争力——毕竟,业务的生命力,从来都是“生长”出来的,不是“固化”出来的。

相关文章:

[1]# 有什么和明道云类似的协同办公系统? https://qingflow.com/knowledge/1973

[2]# 企业客户管理客户满意度低咋提升?看这篇就够了 https://qingflow.com/knowledge/821