生产排程乱、巡检没痕迹、财务慢半拍?这些问题其实能串起来解决

从3个常见痛点看企业管理的“信息串连术”

客户:“顾问,我最近真是头大——生产部的排程跟‘搭积木’似的,昨天刚定好的顺序,今天就因为某台设备坏了全乱,要么订单赶不上交货,要么设备空着没人用;还有设备巡检,工人说每天都记,但上星期机器出故障,想查之前的巡检记录,翻了三版Excel都没找到具体时间和问题;财务更麻烦,报销要发邮件附表格,审批得等三四天,合同付款的时候还总跟业务数据对不上,你说这仨事儿咋就凑一块儿了呢?”

顾问:“我特别理解,这些问题我接触过的好多制造企业都在喊疼——生产排程像‘没牵线的风筝’,巡检记录像‘散在兜里的硬币’,财务流程像‘慢半拍的钟’,看似是三个独立的麻烦,其实藏着同一个根儿:各个环节的信息没串起来。我先帮你拆拆看,比如生产排程,你们是不是只按订单的‘紧急程度’排,没把设备的实时状态、工人的技能匹配度算进去?比如上周那个加急订单,是不是排的时候没查到某台关键设备正在维修,结果排进去后没法开工?”

客户:“对呀!上周就有这情况!客户催得急,排程的人光看订单日期,没查设备状态,结果那台能做精密零件的机器刚好坏了,堆了一堆活干不了,客户差点要解约。”

顾问:“再比如设备巡检,是不是工人用手写本或单独的Excel记,没把‘巡检记录’和‘设备编号’‘保养周期’绑在一起?比如上次机器故障的部件,是不是之前巡检没记录过隐患,或者记录了但没同步到设备档案里?”

客户:“可不是嘛!上次机器的轴承坏了,翻巡检记录只写了‘正常’,没写轴承的磨损情况,根本不知道是之前漏查了还是后来突然坏的,追责都没法追。”

顾问:“财务的问题更典型——报销流程是不是和‘出差申请’‘合同系统’分开?比如员工报销出差费,得再上传一遍出差申请单,财务还要手动核对‘有没有超预算’‘是不是真的出差了’;合同付款的时候,是不是得翻邮件找之前的审批记录,才能确认‘这钱该付多少’?”

客户:“太对了!上周财务找我核对一笔合同款,说付款单上的金额和合同不一样,我翻了五封邮件才找到之前的变更记录,整整花了一下午,真是急死人。”

顾问:“你看,这仨问题其实是‘一根绳上的三个结’:生产排程缺了‘设备状态’的信息,巡检记录缺了‘设备档案’的关联,财务流程缺了‘业务数据’的同步。要是能把这些信息像‘串珍珠’一样串起来——比如排程时自动调取设备的实时状态和工人技能,巡检时直接扫设备二维码就能记记录并同步到档案,财务能直接拿到业务系统里的出差、合同数据,好多麻烦就能‘自动解开’。我刚好有个思路,不用推翻现有流程,先帮你把每个环节的‘信息节点’理清楚,再把它们连起来,慢慢就能变顺……”

其实生产排程那些让人挠头的乱局,往根儿上挖都是传统方法的痼疾——太把“人的经验”当排程的“定盘星”,没把市场需求、设备状态、原材料供应这些该串的信息拧成一股绳。就像前几天接触的一家机械制造企业,排程的老周做了二十年,从来都是按“老客户优先级”和“去年同期销量加10%”定计划,去年下半年市场突然转向轻量化零件,他还按往年的重型零件产量安排生产,结果轻量化订单来了没产能接,重型零件堆在仓库里占了三分之一空间,光资金占压就让企业差点没法发当月工资。

这种靠经验拍板的排程,最跟不上的就是市场的“变”。企业做计划时,要么盯着三年前的销售数据拍脑袋,要么听销售说“这次肯定火”就加产,可现在消费者喜好像翻书一样快,上季度的爆款可能这季度就没人问。比如有家做家居五金的厂,去年双11前按经验加产了30%的抽屉导轨,结果今年大家都转去买反弹器,导轨堆了几千箱卖不出去,想转产反弹器又没多余资金买原材料,眼睁睁看着新订单跑到竞品那里。

更窝火的是突发状况一来就乱套。上个月有个电子厂,排好的急单要用到某款进口芯片,排程的人没查芯片的库存和供应商的交货期,结果供应商因为港口拥堵延迟两周发货,等芯片到的时候,客户已经等得不耐烦,直接取消订单还要求赔违约金。还有前一段客户说的设备故障——那台能做精密零件的机器坏了,传统排程没和设备的实时状态连起来,排的时候不知道机器在修,结果活堆着干不了,客户差点要解约。

不是经验没用,是经验得“长在数据上”。传统排程把经验当“尚方宝剑”,却没把各个环节的信息串起来,结果就是计划赶不上变化:要么库存堆压占资金,要么订单延误丢客户,生产效率低得让人着急,可这些麻烦,本来该是能躲过去的。

其实生产里的麻烦从来不是孤立的——排程靠经验掉坑里,设备巡检的人工记录同样在给企业埋雷。你看那些车间里还在靠笔和本子记参数的工厂,表面是省了工具钱,实则每一笔记录都可能变成日后的损失。

就说人工记录最要命的“准头”问题。上个月去一家汽车零部件厂,巡检工老张连续值了三天夜班,记轴承温度时把85度写成58度——不是他粗心,是眼睛熬得发花,数字都看成重影了。可没人核对这串错数据,结果轴承过热咬死,整条生产线停了三天,不仅延误了给主机厂的订单,光赔偿款就掏了二十万。你说这是人的问题吗?是重复劳动磨掉了注意力,可后果得企业兜底。

更让人后怕的是“慢半拍”的实时性。我接触过一家纺织厂,巡检定的是早晚各一次,去年夏天中午,车间的电机因为通风口堵了,温度飙升到110度,可直到下午两点巡检才来——等发现时电机已经烧坏,高温引燃了旁边的棉纱,车间起火,设备报废不说,还得停业整顿半个月,直接损失上百万。你想想,要是能实时看到温度变化,哪怕早半小时处理,也不会烧起来。

最没用的是那些散得像碎片的数据。有次帮某机械制造厂做调研,他们的巡检记录装了二十多本笔记本,堆在仓库角落落灰。想分析近一年的设备故障规律,派了两个实习生翻了整整一周,等整理出结果,同款铣床又坏了三台——数据是记了,可根本没法及时用,等于白费劲。你说企业花时间让员工记这些,到底是为了应付检查,还是真的想管设备?

我总觉得,人工记录不是“人”的问题,是“方法”的问题。现在设备越做越精密,生产节奏越跑越快,还靠人眼瞅、手写、本子存,就像用老座钟算高铁的发车时间——不是人笨,是工具压根跟不上。你看那些排程掉坑的企业,再看这些巡检埋雷的工厂,本质都是一样的:传统方法把“人”当成了万能工具,却忘了人会累、会错、会跟不上变化。可生产不会等你,故障不会等你,市场更不会等你——等问题爆发的时候,再后悔没早点换方法,已经晚了。

传统财务管理:藏在数字里的利润“小偷”

从生产到财务,老办法都在啃噬利润

生产里的人工记录会让企业栽跟头,财务上的传统做法同样在偷偷消耗利润——生产的损失是看得见的停机、赔款,财务的浪费却藏在报表的数字缝隙里,像温水煮青蛙一样,等发现的时候已经晚了。

我见过不少企业的财务室,月底关账时所有人都熬通宵,会计盯着电脑屏幕上的凭证串,每输完一笔都要揉眼睛——不是他们懒,是要处理的单据堆成山,从采购发票到报销单,每一张都要手动录进系统。有次一家服装厂的会计漏输了一张1.5万的布料发票,等发现时已经过了报税期,不仅要交滞纳金,还得花三天时间调整报表,原本该用来分析“哪些布料买贵了”的时间,全耗在补漏上了。可就是这一点点的拖延,让企业错过了和供应商谈降价的时机——等财务算清上个月的布料成本,原材料已经又涨了5%,等于平白多花了两万块,全从利润里抠走了。

更让企业吃亏的是,老财务办法根本拿不出能支持决策的东西。去年有个做五金配件的老板想加开一条生产线,问财务“投50万多久能回本”,财务翻了半天账本,给出的成本数据还是两个月前的——最近钢材涨了15%,她没算进去。老板凭着“以前开线赚过钱”的经验拍板,结果新线开起来后,成本比预期高了四分之一,卖价又不敢涨,硬生生把利润挤没了,等于白投了50万。我问过那个财务,她说不是不想算准,是手里没有能实时把原材料价格、人工成本串起来的工具,只能翻旧账本“猜”——就像生产里靠经验排程的厂长,猜对了是运气,猜错了就是血亏。

最让人心急的是风险控制,传统财务只能“事后算账”。一家做家电批发的公司,财务每月核对一次应收账款,等发现某家客户连续三个月没打款,对方已经开始拖欠其他供应商了——就像生产里的电机温度,等财务查到的时候,“火”已经烧起来了。这笔18万的货款最后只追回来8万,等于白卖了两百台电扇,之前辛苦省的成本全赔进去了。我问财务为什么不早预警,她无奈地说:“我每天要录两百笔订单,哪有时间天天查应收账款?等想起的时候,已经晚了。”

其实财务的老问题和生产的人工记录本质是一样的:都把“人”当成了不会累、不会错的工具,却忘了现在的生意已经不是“慢工出细活”的时代。生产设备都联网了,财务还在靠手工录数据;生产要实时看温度,财务却拿不到实时成本;生产靠经验会掉坑,财务靠经验会亏钱——只不过财务的亏是“隐性的”,藏在报表的数字里,不像生产停机那样扎眼,可积少成多下来,比一次停机的损失还大。

我总在想,企业盯着生产线上的效率时,是不是也该低头看看财务室的电脑——那些还在靠人工录数据的财务流程,才是藏得最深的“利润小偷”。就像生产里不用联网设备会埋雷,财务不用新工具,早晚也会让企业在数字里栽跟头。

当工具跟不上生意:传统办公方式的三重困局

从财务到全流程,旧工具怎么拖了企业的后腿

就像财务室里那些熬通宵录凭证的会计,企业里很多部门其实都在被旧工具消耗——生产靠手写记录设备状态,销售用Excel记客户线索,行政翻纸质台账查办公用品库存,这些看起来“习惯了”的方式,其实都在悄悄扯企业的后腿。我见过最离谱的例子是一家家具厂:生产部用纸质本记设备保养时间,上个月一台铣床因为漏了保养,轴承烧了,停了五天工,损失了三万块的订单;销售部用Excel记客户跟进记录,有个大客户的采购意向变了没及时更新,等销售再联系时,对方已经跟竞品签了合同,丢了二十万的单子。这些损失不是因为员工不用心,是旧工具根本扛不住现在的生意节奏。

我一直觉得,好的工具应该是“贴着生意走”的——生意变快了,工具就得能跟着调整。但传统工具要么像纸质本,固定死了格式,想加个设备状态的备注都得划掉重写;要么像Excel,复杂点的流程就得写公式,非专业人士根本玩不转,上次帮一家贸易公司看销售表,他们用了二十个嵌套公式,结果一个单元格输错,整个表的客户跟进时间全乱了;要么像那种买了就再也不更新的管理软件,想加个“线上请假”的功能得等半年,等功能上线,公司的请假制度都变了三次。

真正让我意识到旧工具“拖后腿”的,是去年帮一家电子厂做流程优化。他们之前用普通管理软件管库存,想查某个元器件的库存得等系统刷新半小时,上个月因为库存数据滞后,明明没货了还接了订单,最后不得不找同行调货,多花了五千块的溢价。后来用轻流搭了个库存管理系统,不用写代码,拖拖模块就把采购、入库、出库连起来了,现在查库存点一下就有实时数据,还能自动提醒补货,再也没出现过断货的情况。

其实把传统工具和轻流放在一起比,差距一下子就出来了:

| 工具类型 | 功能易用性 | 数据处理能力 | 流程适配性 |

|---|---|---|---|

| 纸质记录 | 易丢失、查找难 | 无法快速分析,依赖人工统计 | 固定格式,无法调整 |

| 电子表格 | 简单计算可用,复杂流程吃力 | 海量数据易出错,关联分析困难 | 需手动改公式,非专业者难用 |

| 普通管理软件 | 功能固定,定制需开发 | 数据更新慢,无法集成第三方工具 | 更新周期长,跟不上业务变化 |

| 轻流 | 无代码搭建,拖放式操作 | 集成AI/BI,实时分析海量数据 | 随业务调整,快速适配新流程 |

我总在想,企业赚的钱里,有多少是被旧工具“耗”掉的?财务漏录的发票、生产排错的计划、销售漏跟进的客户,这些损失加起来,可能比买一套好工具的钱还多。好的工具从来不是“额外开支”,是帮企业把“消耗项”变成“利润项”——就像财务用了新工具能省出时间分析成本,生产用了新工具能避免停机损失,销售用了新工具能多签几个客户,这些加起来,才是工具真正的价值。

其实从电子厂因库存数据滞后多花五千块溢价,到家具厂因纸质保养记录漏检损失三万块订单,旧工具的痛点从来不是“功能不够”,而是“没法把散在各个环节的信息串起来,更没法跟着生意调整”。轻流做的,恰恰是把这些“断了线的珠子”重新穿成链——让生产、设备、财务的信息不再孤立,让工具真的“贴着生意走”。

比如生产计划排程,轻流的AI不会像老周那样只靠经验拍脑袋,而是自动拉取销售订单的优先级、库存原料的实时数量、设备的运行状态甚至工人的技能熟练度,生成三版排程方案供选择。某机械制造厂用它后,之前“排了活却发现设备在维修”的乌龙再也没出现过,遇到突发状况比如原料延迟到货,系统15分钟内就能重新算出最优排程,订单交付周期比之前缩短了25%,库存积压的资金也少了20%。

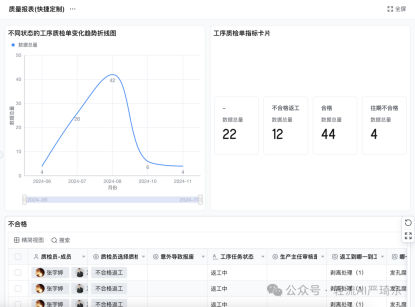

设备巡检更不用再靠“记在本子上、堆在仓库里”——工人拿着手机扫一下设备上的二维码,温度、轴承磨损度这些数据直接同步到设备的电子档案,一旦数值超过预警线,系统立刻给维修组发提醒。某汽车零部件厂用这个功能后,因巡检漏记导致的设备故障减少了70%,上次一台铣床的轴承刚出现磨损提示,维修组就及时更换了,没像之前那样烧起来停工期。

财务管理也告别了“手动录凭证、翻邮件核对”——轻流的连接器能直接对接企业现有的ERP或财务系统,报销单从业务端发起时,就自动带上出差申请的时间、合同的编号,财务审批时不用再找员工要附件,某贸易公司用它后,报销审批时间从3天缩短到4小时,之前因公式输错导致的客户跟进时间全乱的情况,换成轻流自动同步数据后再也没发生过。

我总觉得,工具的价值从来不是“取代人”,而是“解放人”——把人从“记本子、算公式、录凭证”这些重复到磨掉注意力的活里拉出来,去做更有价值的事:比如生产厂长不用再天天盯着排程表改,而是去分析“哪些产品的利润率更高”;设备主管不用再翻二十本巡检本,而是去研究“如何把保养周期缩到更合理”;财务不用再熬通宵录凭证,而是去帮老板算“开新生产线多久能回本”。

未来的AI会更聪明,系统会迭代得更快,但最该守住的,是“工具为生意服务,人为工具掌舵”的逻辑。轻流今天能解决生产排程乱、巡检没痕迹、财务慢半拍的问题,明天可能还要解决更复杂的痛点——比如根据市场的实时需求预测调整生产线,或者把供应链的信息也串进来。但说到底,工具是“生长型”的,它得跟着企业的生意一起变,而人要做的,是学会用工具把“经验”变成“可复制的智慧”,把“麻烦”变成“改进的机会”。

这大概就是工具最动人的地方:它不是“解决问题的终点”,而是“帮企业走向更好的起点”。当我们不再把工具当成“必须适应的模板”,而是当成“能一起成长的伙伴”,那些曾经让人头大的生产、设备、财务问题,自然会变成企业往前跑的“助推器”——毕竟,生意的本质是“解决问题”,而好的工具,就是帮你把问题解决得更轻松一点的“帮手”。

相关文章:

[1]企业设备巡检记录不完整怎么办?掌握完善方法! https://qingflow.com/knowledge/2312

[2]如何用轻流平台的AI优化你的生产计划排程? https://qingflow.com/knowledge/851